মীর আব্দুল আলীম

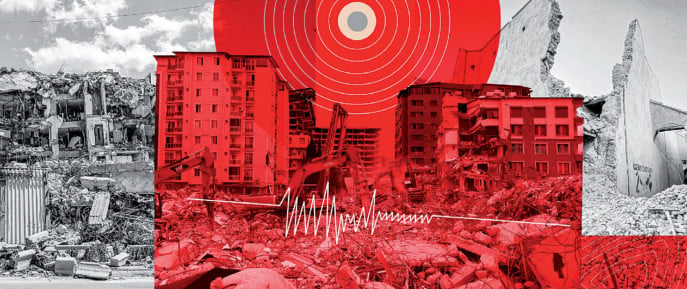

গত ২১ নভেম্বরে সকালটা ছিল ধোঁয়াচ্ছন্ন। আকাশে ধূসর কুয়াশা। হঠাৎ এক অনাহূত দুলুনি যেন অদৃশ্য হাতে পুরো পরিবেশকে আলগা করে দিলো। দেয়ালে ফাটল ধরল, জানালা কেঁপে উঠল, পোড়া ইটের পুরোনো বাড়িগুলো যেন অতীতের ভয় স্মরণ করে শিউরে উঠল। ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, টঙ্গী, নরসিংদী- সব জায়গায় একই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ বলছে, ‘মনে হলো বিল্ডিংটা যেন দুলছে।’ কেউ বলছে, ‘এভাবে কাঁপলে বড় ধস নামতেই পারে।’ এই ক্ষুদ্র কম্পনই মনে করিয়ে দিলো প্রকৃতি কখনো সতর্ক না করেই পরীক্ষা নিতে বসে। আর সেই পরীক্ষায় আমরা বারবারই দুর্বল প্রমাণিত হচ্ছি।

প্রতিটি কম্পনই সতর্কতার ডাক। সময় ফুরিয়ে আসছে। গত ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পটি ছিল প্রকৃতির ছোট্ট টোকা। এই টোকা আমাদের মনে করিয়ে দিল, আমরা সময়ের কাছে পিছিয়ে আছি। প্রস্তুতিহীন মানুষের জীবন বাঁচাতে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে তুলতেই হবে। তা এখনই শুরু করতে হবে। না হলে পরের কম্পনে সহজে পার পাওয়া যাবে না।

গত ২১ নভেম্বরের ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প ছিল একটি সরাসরি সতর্কবার্তা। যদিও এটি বড় মাত্রার কম্পন নয়, তবুও ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এটি দৌড়-ঝাঁপ, আতঙ্ক ও অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। সরকারি বা স্থানীয় উদ্ধার ও প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় দেখা গেল বড় গ্যাপ, অনেক ভবন ড়পপঁঢ়ধহঃং সিঁড়ি ব্যবহার করছিলেন, লিফট বন্ধ হয়ে গেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রাথমিক চাপ ছিল। এটি একটি লাইভ ‘স্ট্রেস টেস্ট’ ছিল- যেখানে আমাদের অবকাঠামো, জরুরি যোগাযোগ এবং জনসচেতনতা কতটা কার্যকর, তা পরীক্ষা করা হলো। যদি বড় ভূমিকম্প আসত, তাহলে এই পরীক্ষার ফলাফল আরো ভয়ঙ্কর হতে পারত।

ভূমিকম্প ঝুঁকিতে পুরান ঢাকার দুর্বল অবকাঠামো: পুরান ঢাকা এমন এক ভৌগোলিক এলাকা, যেখানে অনেক বাড়ি, ইট এবং সুরকির পুরোনো নির্মাণে এবং প্রায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিতর্কিত বর্ধিত ফ্লোর রয়েছে। গবেষণা দেখা গেছে যে, ঢাকা শহরে ঁহৎবরহভড়ৎপবফ নৎরপশ সধংড়হৎু (টজগ) ধরনের ভবনগুলোর ভূমিকম্প-সহনশীলতা খুব কম।

ভূমিকম্প হলে এই ধরনের ভবন দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কারণ তাদের কাঠামোগত গঠন সাধারণত সিল প্ল্যান এবং লোড-বাধ্যতামূলক ডিজাইনে দুর্বল। পুরান ঢাকার গলিপথ এবং কম প্রশস্ত রাস্তা উদ্ধার কাজকে অতিরিক্ত জটিল করবে, বিশেষ করে যদি ধ্বংস হয়।

বিল্ডিং কোড ও নির্মাণ গুণমান নিয়ম না মানা, ঝুঁকির বড় কারণ: বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (ইঘইঈ); যা ভূমিকম্প-সহনশীল ডিজাইন নির্দেশ করে। তবে অনেক ভবন এই কোড মেনে নির্মিত হচ্ছে না বা কোড প্রয়োগে দুর্বলতা রয়েছে। ওচউ (ওহংঃরঃঁঃব ভড়ৎ চষধহহরহম ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ) সতর্ক করে যে, ভবন মালিক, ডেভেলপার এবং স্থানীয় প্রশাসন কোড উপেক্ষা করে ভবন তৈরি করছে, বিশেষত উচ্চ-চাপযুক্ত ও সংকীর্ণ রাস্তায়।

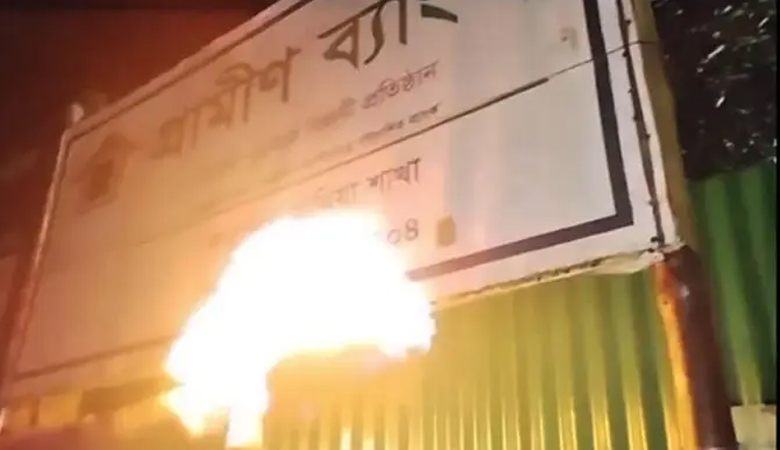

আরো একটি চ্যালেঞ্জ: আবাসিক এলাকার গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইনের নিরাপদ ডিজাইন ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। ধ্বংসের মুহূর্তে রান্নাঘরের গ্যাস লাইন ফেটে বড় অগ্নিকাণ্ড হতে পারে। ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, সরকার বিল্ডিং কোড হালনাগাদ করার চিন্তা করছে, তবে প্রয়োগ থমকে আছে।

ভূ-ভৌগোলিক ঝুঁকি, ফল্ট, মাটি গঠন ও ভূতাত্ত্বিক চাপে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা: বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রে বেশকিছু সক্রিয় ফল্ট চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন ডাউকি ফল্ট, মধুপুর ফল্ট এবং প্লেট-বাউন্ডারি ফল্ট। ডাউকি ফল্ট বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রায় ৩০০ কিমি লম্বা এবং রিভার্স ফল্ট হিসেবে কাজ করে, যা বিপুল শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।

ভূতত্ত্ববিদ মীর ফজলুল করিমসহ অন্যান্য ভূতত্ত্ববিদরা উল্লেখ করেছেন যে, বেঙ্গল বেসিনে ভূ-টেকটোনিক গঠন ও মাটি গঠন এমন- যা ভূকম্পনকে তীব্রভাবে বর্ধিত করতে পারে; বিশেষত ঢাকার মাটি বেশ নরম ও ভেজা (ফবষঃধরপ ংবফরসবহঃ), যা কম্পনকে বাড়িয়ে দিতে পারে (যেমন- লিকুইফ্যাকশন বা মাটির তরলকরণের ঝুঁকি)।

বড় মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা- গজলতে থাকা শক্তি ও গ্যাপ থিওরি: ওচউ বলেছে যে, দ্রুত নগরায়ন, ভুল মাটি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং বিল্ডিং কোডের উপেক্ষা পড়সনরহবফ হলে বড় কম্পনের প্রভাব আরও মারাত্মক হতে পারে। পরিবেশ বিজ্ঞানী অর্ঘ্য প্রতীক চৌধুরীর মতামত অনুসারে, ডাউকি ফল্টে প্রতি বছর প্রায় ১.৬ সেমি এনার্জি সঞ্চিত হচ্ছে। যদি এই শক্তি আরও বাড়ে তবে তা বড় মাত্রার ভূমিকম্পে রূপ নিতে পারে।

জনসচেতনতা ও আতঙ্ক: অনেক মানুষের মধ্যে ভূমিকম্প সম্পর্কে মৌলিক সচেতনতা নেই। একটি জরুরি অ্যাকশন পয়েন্ট (যেমন ‘ডাক-কভার-হোল্ড’) যারা জানে, তাদের সংখ্যাও খুব কম।

সরকারি এবং বেসরকারি মিডিয়া এখনো ভূমিকম্প ঝুঁকি ও প্রস্তুতি বিষয়ে নিয়মিত জনসচেতনতা প্রচার করে না; বিশেষত কম-আয়ের এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যোগাযোগ এবং শিক্ষা খুব সীমিত।

সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: অনেক ভবন এখনো বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (ইঘইঈ) অনুসরণ না করেই নির্মিত হচ্ছে বা পুরোনো ভবন নিরাপদ কি না, তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে না যথাযথভাবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রশিক্ষণ এবং উদ্ধার সক্ষমতা বাড়াতে কাজ চলছে, কিন্তু দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা পর্যাপ্ত নয়।

বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, এর জন্য স্পষ্ট এবং শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সংস্থা থাকা উচিত যার কাজ হবে শক্তভাবে নঁরষফরহম পড়ফব বহভড়ৎপবসবহঃ এবং ঝুঁকিপ্রবণ ভবনগুলোর নজরদারি। ওচউ এই ধরনের একটি নঁরষফরহম ংধভবঃু ধঁঃযড়ৎরঃু গঠনের কথা বলেছে।

স্বাস্থ্য খাত ও চিকিৎসা প্রস্তুতি: বড় ভূমিকম্পে হাসপাতাল ও জরুরি সেবা কেন্দ্রগুলোর ওপর চাপ অনেক বেশি হবে। বাংলাদেশের হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসা সেবা, অ্যাম্বুলেন্স সেবা ও উদ্ধার টিমের সংকট রয়েছে; বিশেষভাবে ভবন ধ্বংস বা আংশিক ধ্বংসের ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য রক্ষাকবচ এবং স্থানান্তর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় ঘাটতি রয়েছে। পুনর্নির্মাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে অর্থায়ন এবং স্টাফ দক্ষতা বৃদ্ধি জরুরি।

নগর পরিকল্পনা ও অঞ্চলে নিরাপদ জায়গার অভাব: ঢাকায় জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য খোলা জায়গা খুব গুরুত্বপূর্ণ, বর্তমানে শহরে বেশিরভাগ জায়গায় পার্ক, খোলা মাঠ বা মুক্ত এলাকা খুব সীমিত। বিশেষজ্ঞরা প্রস্তাব দিচ্ছে আরো পার্ক ও উপযোগী উন্মুক্ত জায়গা রাখার; যা ভূমিকম্পের সময় জরুরি আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে। নগরায়ন নীতিতে ভূমিকম্প সহনশীল ডিজাইন বাধ্যতামূলক করা উচিত, শুধু ভবন উচ্চতা নয় বরং ভিত্তি, মাটির গঠন এবং ভবন ঘনত্ব মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে হবে।

ভবিষ্যতে বড় ভূমিকম্প হতে পারে এবং তার প্রভাব নগরায়ন, অবকাঠামো ঘাটতি, জনসংখ্যা ঘনত্ব এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার সঙ্গে বাড়বে। তাই এখনই সময় যথাযথ প্রস্তুতি গড়ে তোলার।

লেখক: কলামিস্ট

(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)

আজকের প্রত্যাশা/ কেএমএএ