বাহাউদ্দিন গোলাপ

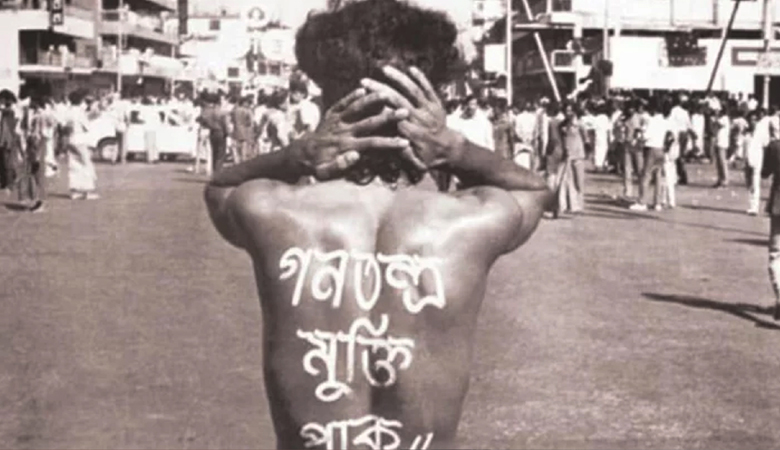

প্রতিটি মানবশিশুর মধ্যে এক অলিখিত মহাকাব্য ঘুমিয়ে থাকে, যার প্রথম পাতাটি উন্মোচিত হয় বিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে। মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়ার পর, তার মনন ও আত্মার বিকাশের প্রথম পাদপীঠ হলো এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমরা বিশ্বাস করতাম, এই শিক্ষাই একদিন আমাদের মনকে মুক্তির পথে চালিত করবে, জাতি হবে মননশীল ও মানবিক। কিন্তু আজ আমরা এক গভীর আত্ম-বিস্মৃতির সাক্ষী, এক সুদূরপ্রসারী সংকটের মুখোমুখি।

দার্শনিক জন লকের ‘ট্যাবুলার রাসা’র বিপরীতে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিশুদের মনকে মুক্ত অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র হিসেবে না দেখে, যান্ত্রিক মুখস্থের এক বদ্ধ আধার হিসেবে গণ্য করছে। শিক্ষা এখন আর জ্ঞানার্জনের পবিত্র তীর্থস্থান নয়। এটি এক কঠোর যান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, যেখানে বিদ্যার মহৎ লক্ষ্য কেবল র্যাংক, ডিগ্রি এবং একটি চাকরির সনদে পর্যবসিত হয়েছে। এই নির্মম যান্ত্রিকতা আমাদের শিশুদের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে সহানুভূতি, ন্যায়ের সুকোমল বোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আত্মার গভীর জিজ্ঞাসার শক্তি; যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে।

আমরা জেনে-বুঝেও মানব পুঁজির নির্মাণে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করছি। এটি কেবল একটি সামাজিক ত্রুটি নয়; এটি শিক্ষার লক্ষ্যের সংকট । এই সংকটের ভার কেবল অর্থনৈতিক নয়। এটি আমাদের নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতার ওপরও প্রশ্নচিহ্ন জাগিয়ে তোলে; যা আমাদের ভবিষ্যতের ওপর এক গভীর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে। এই সংকট কেবল তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নয়, এটি নির্মম বাস্তবতার পরিসংখ্যান এবং দেশের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী স্থবিরতার মূল কারণ।

বাংলাদেশে প্রতি বছর লাখ লাখ তরুণ সনদ অর্জন করলেও বিশ্বব্যাংকের (২০২৪) সর্বশেষ প্রতিবেদন সাক্ষ্য দেয়, উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন প্রায় ৪৬ শতাংশ তরুণ বেকারত্বের বোঝা বহন করছে—যা আসলে আমাদের মেধার নীরব রক্তক্ষরণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩ অনুসারে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী প্রায় ৩৮ লাখ তরুণ বেকার; যা মোট বেকারের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা আমাদের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ গ্রহণের ঐতিহাসিক সুযোগ দ্রুত হারাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী যুব বেকারত্বের কারণে বাংলাদেশের জিডিপিতে যে বার্ষিক আর্থিক ক্ষতি হয়, এর পরিমাণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মোট ব্যয়ের একটি বিশাল অংশ। এই আর্থিক ক্ষতি জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে কেবল মন্থরই করছে না, বরং একটি প্রজন্মকে স্থায়ী হতাশায় নিমজ্জিত করছে; যা সমাজে অস্থিরতা বাড়াচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক তরুণ কেবল চাকরি পাচ্ছে না তা নয়; তারা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সহযোগিতা, যোগাযোগ ও সৃজনশীলতার মতো আধুনিক ‘ফোর সি’ দক্ষতা থেকে বঞ্চিত হয়ে স্কিলস গ্যাপের শিকার।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ফিউচার অফ জবস রিপোর্ট ইঙ্গিত করে যে, আগামী পাঁচ বছরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্বয়ংক্রিয়তার কারণে যে ধরনের নতুন চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ-প্রযুক্তিগত দক্ষতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণদের প্রস্তুতি শোচনীয়ভাবে কম। এই অদক্ষতার অর্থনৈতিক মূল্য সীমাহীন: বিশ্বব্যাংকের মানব মূলধন সূচক ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী একটি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার পূর্ণ সম্ভাবনা কেবল ঊনপঞ্চাশ শতাংশ অর্জন করতে পারে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে উদ্বেগ; দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চশিক্ষার মানের দিক থেকে ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম।

ওই অধঃপতনের মূলে রয়েছে শিক্ষায় রাষ্ট্রের দুর্বল বিনিয়োগ। সর্বশেষ জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ অনুযায়ী, জিডিপি-র প্রায় ১.৭% থেকে ১.৯%-এর মধ্যে শিক্ষায় বরাদ্দ সীমিত রাখা হয়েছে, যা ঙঊঈউ দেশগুলোর গড়ের (৫.০%) এবং ইউনেস্কো প্রস্তাবিত ৬ শতাংশের চেয়ে অনেক কম। গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ জিডিপি-র মাত্র ০.০৩ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের (কমপক্ষে ১%) তুলনায় নগণ্য। তবে কেবল অর্থ নয়, মূল সমস্যা হলো নীতিগত অস্থিরতা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব।

ওই দুর্বলতা গুনার মিরডালের ‘এশিয়ান ড্রামা’ গ্রন্থে বর্ণিত ‘সফট স্টেট’-এর নীতির বাস্তবায়নে ব্যর্থতার ধারণাকেই মনে করিয়ে দেয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং দুর্নীতির কারণে শ্রেষ্ঠ নীতিও তার কার্যকারিতা হারাচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) প্রতিবেদন থেকে আমরা দেখি, নিয়োগ ও প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাব এবং দুর্নীতির স্কোর সরাসরি শিক্ষার মানের সূচকের সঙ্গে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই প্রশাসনিক দুর্বলতা শিক্ষার কাঠামোকে দুর্বল করেছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ম্যাকলে মিনিটসের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আজও শিক্ষাব্যবস্থাকে আঁকড়ে আছে। এই ঔপনিবেশিক কাঠামো শিক্ষাকে তিনটি ভিন্ন ধারায় বিভক্ত করে শ্রেণি বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক পুঁজির অসমতা তৈরি করেছে। পিয়ের বর্দ্যুর ধারণা অনুযায়ী, এই বৈষম্য স্পষ্ট হয় যখন আমরা ধানমন্ডির ইংরেজি মাধ্যমের ড্রেস কোড-এর সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষকের মলিন আলখাল্লা-এর চরম বৈপরীত্য দেখি—এক শ্রেণির জন্য বিশ্বমানের সুযোগ, আরেক শ্রেণির জন্য কেবল টিকে থাকার সংগ্রাম। এই কাঠামোগত দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিক্ষকের মর্যাদা ও প্রশিক্ষণের অভাব।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩০ করার কথা বলা হলেও বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরে এই অনুপাত গড়ে ১:৩৩ থেকে ১:৩৪ এবং মাধ্যমিক স্তরে এটি ১:৪০ থেকে ১:৪২ পর্যন্ত পৌঁছায়, যা শিক্ষার গুণগত মানের জন্য বিপর্যয়কর। শিক্ষকদের বেতন ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন অবস্থানে; যা মেধাবীদের এই পেশা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কেবল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ নয়। এটি তার নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি থেকেও বিচ্যুত। দার্শনিক মার্থা নুসবাম জোর দিয়েছিলেন যে, শিক্ষা অবশ্যই ‘কাল্টিভেট হিউম্যানিটি’ করবে; যা শিক্ষার্থীর মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, বিশ্ব নাগরিকত্ব ও কল্পনাশক্তির জন্ম দেবে। অথচ আমাদের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের এই মানবিক গুণাবলি অর্জনের পরিবর্তে তাদের র্যাট রেসে নামিয়ে দিয়েছে। অ্যারিস্টটলের ‘এথিক্স’ থেকে পাওয়া ভার্চু বা ইমানুয়েল কান্টের ‘ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভ’-এর মতো ধারণাগুলোকে আমাদের নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা জরুরি; যা শিক্ষার্থীকে কেবল নিয়মের আনুগত্য নয়, বরং বিবেকের স্বাধীনতা শেখাবে।

বিশ্বজুড়ে সফল শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়, ফিনল্যান্ড বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ বিনিয়োগের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া শিক্ষকদের বেতন কাঠামোকে অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সমতুল্য করে তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করেছে, যা শিক্ষাকে মেধার প্রথম পছন্দ বানিয়েছে। এই মডেলটি প্রমাণ করে, শিক্ষার মান উন্নয়নে বিনিয়োগ কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রশ্ন।

ঙঊঈউ-চওঝঅ ২০২২ রিপোর্টে স্পষ্টভাবে দেখায়- যে সমাজে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং নৈতিক যুক্তি শিক্ষার অপরিহার্য অংশ, সেখানে নাগরিক সহমর্মিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। আমরা যেন অন্ধকারে একটি জাহাজ চালাচ্ছি, যার মানচিত্রে ডিগ্রি আছে। কিন্তু গন্তব্যে কোনো নীতিবোধ নেই।

ওই গভীর সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি সমন্বিত মুক্তিসাধনার শিক্ষানীতি। অর্থ মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যৌথভাবে আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি “জাতীয় শিক্ষা বিনিয়োগ রোডম্যাপ” তৈরি করতে হবে, যেখানে জিডিপি-র বরাদ্দ ৪% এ উন্নীত করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ, শিক্ষকের স্বায়ত্তশাসন এবং কার্যভিত্তিক গবেষণাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। এ জন্য বার্ষিক কমপক্ষে ১০০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা উচিত।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষক ও প্রশাসকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও মেধার প্রাধান্য নিশ্চিত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গবেষণা আউটপুটের ভিত্তিতে সরাসরি জবাবদিহিতার কাঠামোর আওতায় আনা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে শিল্প ও বাজারের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন বাধ্যতামূলক করতে হবে। পাঠ্যক্রমকে কেবল তথ্য মুখস্থ করা থেকে সরিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণের দিকে চালিত করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি থেকে পরীক্ষার চাপ কমিয়ে পোর্টফোলিও বা স্ব-মূল্যায়ন পদ্ধতি যুক্ত করা দরকার। একই সঙ্গে সমাজকে অবশ্যই শিক্ষকদের প্রতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্মান পুনরুদ্ধার করতে হবে; অভিভাবকদের উচিত হবে শিশুদের ওপর কেবল জিপিএ বা র্যাংক নির্ভর চাপ কমিয়ে তাদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও মানবিক বিকাশে মনোযোগী হওয়া।

শিক্ষা মানে কেবল পেশার প্রস্তুতির রোজনামচা নয়, জীবন নিজেই এক মহৎ শিক্ষা। অমর্ত্য সেনের ভাষায়, শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত ‘কার্যকারিতা’ কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়; বরং ‘রাজনৈতিক স্বাধীনতা’ ও ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’ প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য। এটি এমন এক নিরন্তর দার্শনিক যাত্রা, যেখানে আমাদের মনন কেবল তথ্য সঞ্চয় করে না, বরং জীবনবোধের গভীরতাকে স্পর্শ করে; যা জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের দিকে নির্দেশ করে।

যেদিন আমাদের ক্লাসরুমে শিশুরা কেবল বইয়ের পাতা নয়; জীবনের গভীরতম অর্থ খুঁজে ফিরবে, শিক্ষকরা হবেন ওই মননশীলতার মশালবাহক এবং শিক্ষা হবে আত্মার চূড়ান্ত মুক্তি- সেদিনই আমরা বুঝব, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তার প্রকৃত অর্থ ও মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সংস্কার কেবল নীতিনির্ধারকদের দায়িত্ব নয়; প্রতিটি অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ঐতিহাসিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

মানবিক জ্ঞান ও নৈতিক চেতনার নির্মাণই হলো সভ্যতা ও স্থায়িত্বের প্রকৃত ভিত্তি। কাঠামোগত সংস্কার, মানবিক দর্শন এবং পর্যাপ্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে এই শিক্ষাকে কেবল একটি ব্যবস্থা হিসেবে নয়, বরং মানবমুক্তির এক নিরবচ্ছিন্ন সাধন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর এই দায়িত্ব আমরা কেউই এড়াতে পারি না।

লেখক: ডেপুটি রেজিস্ট্রার, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)

আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ