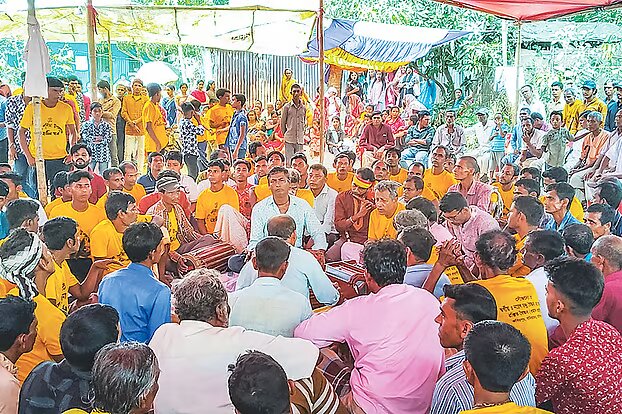

উরিগান হলো হাওরাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্যগীতের একটা সমৃদ্ধ ধারা। একপক্ষে প্রায় ৫০০ মানুষ, আরেক পক্ষে অন্তত ৭০০। চলে পাল্টাপাল্টি গানের লড়াই। তা দেখতে জড়ো হন আরো হাজারো নারী-পুরুষ। মধ্যচৈত্রের চামড়াপোড়া গরমে শিল্পী-দর্শনার্থী সবাই দরদর করে ঘামেন। কিন্তু বিরামহীনভাবে দু’পক্ষই পাল্লা দিয়ে গান গেয়ে থাকেন। কোনো পক্ষই অন্য পক্ষকে ‘বিনা যুদ্ধে’ ‘সূচ্যগ্র মেদিনী’ ছাড় দিতে নারাজ! এ বিষয় নিয়েই এবারের সাহিত্য পাতার প্রধান রচনা লিখেছেন-সুমনকুমার দাশ

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উরিগান গানের লড়াই চলে সুনামগঞ্জের হাওর-অধ্যুষিত শাল্লা উপজেলার ভেড়াডহর গ্রামের নতুন হাটিতে। সেদিন ছিল ১৪৩১ বঙ্গাব্দের ১৪ চৈত্র। খ্রিস্টাব্দের হিসাবে ২৮ মার্চ ২০২৫। খুব সকালে সিলেট থেকে রওনা দিই। সঙ্গী ছিলেন বন্ধু প্রদীপ রঞ্জন বৈষ্ণব ও সংবাদকর্মী দীপ্ত বৈষ্ণব। প্রদীপের গ্রামের বাড়ি মুছাপুর। তাদের গ্রামের পাশেই ভেড়াডহর। মূলত প্রদীপের আমন্ত্রণেই সেখানে উরিগান দেখতে যাওয়া।

হিন্দু ধর্মীয় উৎসব দোলযাত্রাকে উপলক্ষ্য করে বসন্তকালে গাওয়া হয় উরিগান। এসব গান ‘হোরিগান’ বা ‘দোলের গান’ নামেও পরিচিত। বিশেষত সুনামগঞ্জের শাল্লা, দিরাই ও জগন্নাথপুর, হবিগঞ্জের বানিয়াচং ও আজমিরীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম, ইটনা ও মিঠামইন আর নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলায় উরিগানের প্রচলন বেশি। এর বাইরেও হাওরাঞ্চলের নানা গ্রামে দোল উৎসবে উরিগান গাওয়া হয়। তবে বৈষ্ণব ও কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্তদের মধ্যে এ গানের চর্চা তুলনামূলকভাবে বেশি।

কবিগান কিংবা মালজোড়া গানের মতোই উরিগান হলো প্রতিযোগিতামূলক গান। পার্থক্য কেবল এটাই, কবিগান ও মালজোড়াগানের আসর বসে গ্রামীণ মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য, অন্যদিকে উরিগান পরিবেশিত হয় অনেকটা হিন্দুধর্মীয় আচার-রীতির অংশ হিসেবে। অবশ্য আরেকটু পার্থক্য রয়েছে, কবিগান ও মালজোড়া গানে মাত্র দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী পাল্টাপাল্টি গান-কথায় বাহাস জমান, বিপরীতে উরিগানে একেকটি পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কমসে কম কয়েক শ শিল্পী থাকেন! এমন বর্ণিল আর প্রাণবন্ত গানের ধারা সংগীত-সংস্কৃতিতে কমই আছে।

উরিগানকে সংগীতের একটি পরিচ্ছন্ন ধারা বলে মনে করা হয়ে থাকে। এ গানের চারটা পর্ব রয়েছে-ঝুমুরগান, লাসগান, চাইলগান ও চলতিগান। এসব মূলত নারীবর্জিত গানের ধারা। পুরুষেরাই নৃত্যসংবলিত এ গানের শিল্পী। বাড়ির উঠানে কিংবা মাঠে সমবেতভাবে কয়েক শ শিল্পী একই সঙ্গে এ গান পরিবেশন করেন। এক পক্ষের পরিবেশনার পর অপর পক্ষ একই আঙ্গিকের পাল্টা গান পরিবেশন করেন। এভাবেই দিনভর গান শেষে উপস্থিত দর্শনার্থীদের বেশির ভাগের মতামতের ভিত্তিতে একটি পক্ষকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। নারীরা উরিগানে অংশ না নিলেও শ্রোতা হিসেবে তাদের অংশগ্রহণ ঠিকই থাকে।

ভেড়াডহর গ্রামে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের দুপুর হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য গ্রামটিতে পৌঁছার আগেই প্রদীপের সুবাদে প্রাথমিক অনেক তথ্য জানা হয়ে যায়। যেমন ভেড়াডহর গ্রামবাসীর আমন্ত্রণে পার্শ্ববর্তী হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার কবিরপুর গ্রামের বাসিন্দারা উরিগান গাইতে ভেড়াডহরে এসেছেন। রীতি অনুযায়ী এক গ্রামের মানুষ আরেক গ্রামের মানুষকে উরিগান গাইতে আমন্ত্রণ জানান। সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নির্দিষ্ট ওই গ্রামের পুরুষদের প্রায় সবাই সাতসকালে গাইতে আসেন।

পরম্পরা অনুযায়ী কবিরপুর গ্রামের মানুষেরাও সেদিন সাতসকালে ঝুমুরগান গাইতে গাইতে নিজেদের গ্রাম থেকে ভেড়াডহর গ্রামে প্রবেশ করেন। ভেড়াডহর গ্রামে ঢুকে ঝুমুরগান গেয়ে তারা মূলত নিজেদের উপস্থিতি জানান দেন। দুপুরে পৌঁছার কারণে সে আনুষ্ঠানিকতা আমাদের দেখা হয়নি, তবে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মানুষের আলাপ থেকে তা ঠিকই জেনে যাই। আমরা যখন গ্রামটিতে পা রাখি, ততক্ষণে লাসগানের পরিবেশনা শুরু হয়েছে।

হিন্দি-বাংলামিশ্রিত লাসগান মগ্ন হয়ে গাইছেন কবিরপুর গ্রামের শিল্পীরা। লাসগান শেষ করেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে কয়েক শ মানুষ সমবেত কণ্ঠে চাইলগান পরিবেশন করেন। চাইলগানে নৃত্যসংবলিত শারীরিক কসরতের পাশাপাশি শিল্পীরা দুই হাত ওপরে তুলে হর্ষধ্বনিসহযোগে লাফানোর মতো করে অনবদ্য এক দৃশ্যের জন্ম দেন। তাদের পরিবেশনার পর একই রকমভাবে ভেড়াডহরের গ্রামবাসীও গানে গানে কবিরপুরবাসীকে পাল্টা জবাব দেন।

শিল্পীরা জানান, ভেড়াডহরের লোকেরা উরিগানের আয়োজক হওয়ায় রীতি অনুযায়ী তারা রাইপক্ষ, আর কবিরপুরের মানুষ আমন্ত্রিত দল হওয়ায় তারা শ্যামপক্ষ। সে ধারা মোতাবেকই গান পরিবেশিত হয়।

গান পরিবেশনার ফাঁকে ফাঁকে আলাপ হয় বেশ কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে। সে আলাপে মোটামুটি জানা হয়ে যায় উরিগানের খুঁটিনাটি। শিল্পীরা জানান, প্রায় প্রতিটি গানই নির্দিষ্ট রাগ-রাগিণীর ওপর তৈরি করা। তবে কে বা কারা এ গান রচনা করেছেন, তা জানা যায় না। লালা নামের এক গীতিকারের ভণিতা কিছু গানে পাওয়া গেলেও তার কোনো পরিচয় মেলে না। অনেকের ধারণা, লালা গোবিন্দেরই আরেক নাম। তাই হয়তো কোনো পদকর্তা গোবিন্দকে বোঝাতেই এ নামপদ ব্যবহার করেছেন। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, তামিলসহ নানা ভাষায় এসব গানের প্রচলন রয়েছে। পরিবেশনার সময় ঢোলক, মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম, রাম করতাল, বেহালা, বাঁশি, পাখোয়াজসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কবিরপুর গ্রামের গানের দলে থাকা ৩৬ বছরেরর যুবক প্রসেনজিৎ বৈষ্ণব উরিগানের পর্যায়গুলো সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেন। পেশায় সরকারি চাকরিজীবী প্রসেনজিৎ ছোটবেলা থেকেই উরিগান পরিবেশনায় যুক্ত আছেন। তার সংগ্রহে অন্তত অর্ধশতাধিক উরিগান রয়েছে। তিনি জানান, সাধারণত উরিগানে চার ধরনের পরিবেশনা হয়। ঝুমুরগান দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু। পরে প্রথমে লাসগান, পরে চাইলগান ও চলতিগান গাইতে হয়। এসব গানের মধ্যেও আবার বিভিন্ন পর্যায় আছে। যেমন আসর, সাজন, গৌর, স্বপন, গোষ্ঠ (উদয় গোষ্ঠ ও ফিরা গোষ্ঠ), ভোর, আক্ষেপ/খেদ, বসন্ত, কোকিল, মুক্তালতা/রূপ, রং ইত্যাদি।

প্রসেনজিৎ আরো জানান, লাসগানের ক্ষেত্রে এক পক্ষ যে তাল, লয় ও সুরে গান পরিবেশন করেন, অন্য পক্ষও ঠিক একই তাল, লয় ও সুরে গীত গান। লাসগান মূলত একটি প্রতিযোগিতা। এখানেই দর্শক গানের দলের পারদর্শিতা বা হারজিত নির্ধারণ করেন। অন্যদিকে চাইলগানের ক্ষেত্রে এক বা দুজন গান পরিবেশনে থাকেন। আর অন্যরা গান পরিবেশনকারীদের চতুর্দিকে সারিবদ্ধভাবে লাইন ধরে নাচেন এবং গানের তালে তালে ধুয়া দেন। চাইলগানকেই আবার চলতিগান হিসেবে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। তখন গান পরিবেশনকারীদের সঙ্গে সবাই মিলে একসঙ্গে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে গান গাওয়া হয়।

কবিরপুর গ্রামের উরিগানের দলটির নেতৃত্বে থাকা শিল্পীদের মধ্যে ৭৫ বছর বয়সি ফুলেন্দ্র চন্দ্র বৈষ্ণব গুরুত্বপূর্ণ। একফাঁকে কথা হয় তার সঙ্গে। একসময় পেশায় কাঠমিস্ত্রি ছিলেন তিনি, এখন কৃষিজীবী। যখন নবম শ্রেণিতে পড়তেন, তখন থেকেই গানের জগতে ঢোকেন। সে সময় থেকে বেহালা বাজিয়ে বাউল ও উরিগান গাইতে শুরু করেন। এর কিছুদিন পর গাওয়া শুরু করেন নানা আঙ্গিকের ধর্মীয় গানও। শবযাত্রায় ব্যক্তির শেষ বিদায়ের কালে তার সুললিত কণ্ঠের কীর্তন অন্য রকম দ্যোতনা তৈরি করে। ভক্তিমূলক, আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা, গুরুতত্ত্বসহ নানা পর্যায়ের ২০০ থেকে ২৫০ গান তিনি রচনা করেছেন। এ ছাড়া নির্বাণসংগীত লিখেছেন ১০ থেকে ১৫টি। লিখেছেন রামকৃষ্ণ গোঁসাইয়ের জীবনালেখ্য নিয়ে ঢপযাত্রাও।

ফুলেন্দ্র জানান, তার বয়স যখন ২৫ কিংবা ৩০ বছর, তখন থেকেই গান রচনা শুরু করেন। সংসারে তিন ছেলে, তাদের স্ত্রীসহ নাতি-নাতনিরা রয়েছেন। চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী মারা গেছেন বেশ আগে। এ বয়সে এসে তাই এখন আর তার দ্বিতীয় কোনো কাজ নেই। গানে গানেই তিনি এখন জীবন যাপন করেন।

হাওরাঞ্চলে উরিগানের প্রচলন কবে থেকে, এর সঠিক কোনো তথ্য ফুলেন্দ্রর কাছে নেই। তিনি বলেন, ‘এগুলো অনেক প্রাচীন গান। বাপ-দাদারা পূর্বপুরুষ থেকে ধারাবাহিকতায় এ গান পাইছেন। যখন বসন্তের কাল আসে, তখন আমাদের রাগ আসে। প্রতিবছর এই গানের আয়োজন করা হলো আমাদের সমাজের প্রথা। এটাকে গোবিন্দের দোল বলা হয়, মানে হোলিগান। আমরা গোঁসাই এনে গোবিন্দের পূজা করি বিধিমতে। উরিগানে আমরা এক দলে প্রথমে গান গাইমু। যে বাজনায় যে সুরে গাইমু, প্রতিপক্ষ যদি গানটা এই তালে এই সুরে গাইতে পারে, এটাই আমাদের হারজিত।’

উরিগানের আনুষ্ঠানিকতা পঞ্চমী তিথিতে গোবিন্দের জন্মের গান গাওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় বলে জানালেন ফুলেন্দ্র বৈষ্ণব। তিনি জানান, যেহেতু প্রতিযোগিতার বিষয় থাকে, তাই উরিগানগুলো সাধারণত এক গ্রামের শিল্পীরা অন্য গ্রামের শিল্পীদের দেন না। এগুলো যতা সম্ভব তারা গোপন রাখার চেষ্টা করেন। প্রতিটি গ্রামের শিল্পীদের সংগ্রহে গড়ে ৫০ থেকে ১০০টি উরিগান রয়েছে। সব মিলিয়ে হাওরাঞ্চলে অন্তত এক হাজার উরিগান আছে। এসব গানের রচয়িতাদের অধিকাংশের নামই অজানা। গ্রামের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পরম্পরায় তারা এসব গান শিখেছেন। তবে সময়াভাবে সব গান আসরে গাওয়া হয় না। একেকটি দল বড়জোর সাত-আটটি গান গাইতে পারে।

ভেড়াডহর গ্রামের শিল্পীদের মধ্যে কৃষিজীবী গনেন্দ্র চন্দ্র বৈষ্ণব উল্লেখযোগ্য। তার নামসংকীর্তনের দল আছে। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ দলের নাম ‘শ্রীশ্রী জগৎমোহন সম্প্রদায়’। সম্মানীর বিনিময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের ১১ সদস্যের দলটি নামকীর্তন পরিবেশন করে থাকেন। গনেন্দ্র জানান, একেকটি উরিগানের আয়োজনে গড়ে চার-পাঁচ লাখ টাকা খরচ হয়। কোনো কোনো আয়োজনে তা দ্বিগুণের বেশি ছাড়িয়ে যায়।

গনেন্দ্র বলেন, আমন্ত্রিত আর আমন্ত্রণদানকারী গ্রামের সব মানুষকে সকালে দই-চিড়া-মুড়ি-কলাসহ জলখাবার এবং গান শেষে সন্ধ্যা কিংবা রাতে অন্ন-নিরামিষ খাওয়ানো হয়। আশপাশের গ্রামের যাঁরা এ আয়োজন দেখতে আসেন, তারাও খাবারে অংশ নেন। মূলত উরিগানকে উপলক্ষ্য করে রীতিমতো উৎসবের আমেজ দেখা দেয়।

দুই গ্রামের পাল্টাপাল্টি গানের বাহাসের মধ্যেই এক সময় সূর্য পশ্চিমাকাশে ডুব দেয়। আমরা আসর ছেড়ে বের হয়ে আসি সিলেটে ফিরব বলে। প্রদীপদের বাড়িতে হাওরের মাছ, নানা পদের ভর্তা আর হাঁসের মাংস দিয়ে খাওয়াদাওয়া শেষে ফিরতি পথে পা বাড়াই। ততক্ষণে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোচ্ছি। মন পড়ে আছে উরিগানের আসরে। কোন গ্রাম জিতল, কোন গ্রাম হারল-সে তথ্য জানতে একবার মন চাইলেও পরক্ষণেই ইচ্ছাটা উবে যায়! কারণ, এত প্রাণবন্ত পরিবেশনা দেখার অভিজ্ঞতা খুব কমই হয়েছে! তাই কারও হারজিত মানতে এ মন নারাজ।