ডা. পঞ্চানন আচার্য্য : ‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে’Ñ মানষের জীবনে যদি একমাত্র কোনো সত্য থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু মানুষ পারতপক্ষে মনে করতে চায় না, ভুলে থাকতে চায় মৃত্যুকে। অনেকেই মৃত্যুকে ভাবে অশুভ কিছু হিসেবে। তবে সময়ে-অসময়ে মনে পড়ে মৃত্যুর কথা।

শংকরাচার্যের ‘মোহমদ্গর’ পড়া না থাকলেও চটজলদি নেমে আসা শীতের বিকালে, গ্রীষ্মের হাহাকারে ভরদুপুরে, বর্ষায় বর্ষণমুখর উদাসী সময়গুলোতে অথবা দিনশেষের সন্ধ্যার আজানের সাথে যেন মনে উকি দেয় সেই চিরন্তন প্রশ্ন ‘কোথা হতে আসিয়াছ, তুমি বা কাহার?’ আর তারপরেই চিন্তাটা হয় মৃত্যু নিয়ে।

যাদের সুযোগ নেই এইভাবে সময়বিলাস করার, তাদের মনেও মৃত্যু উঁকি দেয় যখন কাছের কারো মৃত্যু হয় কিংবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটে। এভাবে, মৃত্যু যেন আমাদের জীবনে জুড়ে থাকে সবসময়। মানব সভ্যতার বিকাশের শুরুই যেন মৃত্যুকে দিয়ে। কেননা, মৃত্যুকে পরাজিত করার মধ্য দিয়েই যে প্রতিদিনের বেঁচে থাকা। তাই চিন্তাশীলতার শুরুটাও সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দিয়েÑ মৃত্যু আসলে কী? হাজার হাজার দার্শনিক, চিন্তাবিদ বা জ্ঞানী কারো পক্ষেই এখনো সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে অনেকেই উইকিপিডিয়ার মতো মনে করেন, ‘শারীরবৃত্তিক কার্যকলাপ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার নামই মৃত্যু’।

ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে ঠিক হলেও পুরোপরি সঠিক নয়। কারণ মৃত্যুকে এখন দেখা হয় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক থেকে। যথা শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক। একই সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ করা হয় আরো একটি প্রেক্ষিত সামাজিক মৃত্যু। উইকিপিডিয়ার সংজ্ঞাটি আসলে শারীরিক মৃত্যুকেই নির্দেশ করে। তবে শারীরিক মৃত্যু নিশ্চিত করে বলতে গেলেও কিছু সমস্যা থেকেই যায়। যেমনÑ আগে বলা হতো, যদি হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যক্ষমতার নিশ্চিত অবসান ঘটে; যেখান থেকে আর তাদের কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনা যাবে না, সেটিকেই শারীরিক মৃত্যু বলা হয়। কিন্তু, এরপর দেখা গেল মানুষের মস্তিষ্ক আরও অনেক সময় সক্রিয় থাকতে পারে। তখন বলা হলো, মস্তিষ্কের কার্যকলাপ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়াই নিশ্চিত করে শারীরিক মৃত্যু।

ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, মস্তিষ্কের মৃত্য মানেই সম্পর্ণ মৃত্যু। কিন্তু, ঝযবসিড়হ নামে এক গবেষক একে একে ১৭৫টি বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরলেন যেখানে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হলো যে, মস্তিষ্কের মৃত্যুই শেষ কথা নয়। এরপরেও মানুষ বেঁচে থাকে। এটিকে বলা হচ্ছে চবৎংরংঃধহঃ ঠবমবঃধঃরাব ঝঃধঃব বা ক্রমাগত উদ্ভিজ্জ/উত্থিত অবস্থা। উদাহরণস্বরূপÑ বলা যায় সেই ছেলেটির কথা, ‘ফ্লোরিডা বয় কেইস’ নামে যার পরিচিতি। ছেলেটি প্রচলিতভাবে মস্তিষ্কের মৃত্যুর পরেও যন্ত্রসহায়তায় চৌদ্দ বছর ধরে বেঁচে ছিল।

কোনো ধরনের নাড়াচাড়া বা প্রাণের অন্য কোনো উপস্থিতি না থাকলেও এই চৌদ্দ বছরে তার নিয়মিত শারীরিক বদ্ধি ঘটেছে। এমনকি তার মস্তিষ্কেও নাকি অজানা এক ধরনের কোষের বৃদ্ধি হয়েছিল। এখান থেকেই আসে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট বা আই সি ইউ সম্পর্কিত জটিলতা।

ভাবা যাক সেই মানুষের কথাÑ যার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট বা যন্ত্রসহায়তার বিষয়টি। তার সম্মতির ওপর নির্ভর করছে ‘ক্লিনিক্যালি ডেড’ অর্থাৎ মেশিনের মাধ্যমে টিকে থাকা একটি প্রাণ আরো কিছুদিন বাঁচবে নাকি মারা যাবে। সেই সিদ্ধান্ত এই যে, দ্বিধা-দ্বন্দের বিষয়টি এটাকেই বলা চলে সামাজিক মৃত্যু।

ক্লিনিক্যালি ডেড কথাটির আসল অর্থ অনেকটা এ রকম লোকের শারীরবৃত্তিক কার্যকলাপ আর কোনোদিন স্বাভাবিকভাবে চলবে না। অর্থাৎ লোকটির শরীর আসলে মারা গেছে, শুধু যন্ত্রসহায়তায় তার শারীরবৃত্তিক কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে। কিন্তু সমাজ তথা আশপাশের জীবিত মানুষজনের কাছে লোকটি এখনো জীবিতÑ যেহেতু শারীরবৃত্তিক কাজ চলছে। এখন যদি যন্ত্রসহায়তা তুলে নেয়া হয়, তবে লোকটির সবকিছু থেমে যাবে এবং সমাজের কাছেও লোকটির মৃত্য ঘটবে। কী এক জটিল ধাঁধাঁ এই মৃত্যুর বিষয়টি তাই না?

মৃত্যুর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আর আত্মিক বিশ্লেষণ অনেকটাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দিকে একটু নজর দেয়া যাক। অনেক ধরনের ব্যাখ্যা আছে মৃত্যুকে নিয়ে। মৃত্যুর মনস্তাত্ত্বিক দিকটাকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমত, মানুষ মৃত্যুকে কেন ভয় পায় এবং দ্বিতীয়ত, মানুষ কীভাবে এই অনিবার্য মৃত্যুকে মেনে নেয়।

সাইকোঅ্যানালাইটিক প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ ফ্রয়েডের তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে মানষ মৃত্যুকে মেনে নেয় ঠিক যেভাবে অন্য আর দশটা ভয় বা উদ্বিগ্নতার বিষয়কে মেনে নেয়। এজন্য সে ব্যবহার করে মানসিক চাপ মোকাবেলা করার কিছ নির্দিষ্ট সূত্র। ইংরেজিতে এদেরকে বলা হয় ডিফেন্স মেকানিজম। এদের মধ্যে প্রধানত ব্যবহার করে ডিনায়েল বা সরাসরি অস্বীকার করা। এটার অনেক ধরণ আছে।

মহাভারতে যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যেমন যধিষ্ঠির বলেছিলেন, ‘পথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে প্রতিদিন মানষ মারা যাচ্ছে, তবু মানুষ ভাবে যেন তার মৃত্যু হবে না’। এই অস্বীকারের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে মৃত্যু পরবর্তী জীবন তৈরি, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আত্মিক বিশ্লেষণেই করা যাবে। এ রকম অনেক কিছুই মানুষ ব্যবহার করে মৃত্যুর ভয় কাটানোর জন্য। যেমনÑ কার্ল জাংসহ আরো কিছ মনোবিশ্লেষকের মতে, মৃত্যুকে মানুষ ভয় পায়। কারণ কীভাবে মৃত্যু হয় এবং মৃত্যু পরবর্তী কী হয় মানুষ তা জানে না বলে।

অর্থাৎ ভয় আসে অজ্ঞানতা থেকে। তাই কেউ কেউ চেষ্টা করে মৃত্যু সম্পর্কে জানতে, তাকে নিয়ে বেশি বেশি ভেবে চিন্তে চেষ্টা করে। আর এভাবেই ভয় কাটাতে চেষ্টা করে। আবার কারো কারো মতে, মৃত্যুভয় মানুষের জন্মগত কোনো বিষয় নয়; পারিপার্শ্বিক পরিবেশই মানুষকে এ ভয় সম্পর্কে শেখায়। আর এ জন্য সে ভয় পায়। মানুষ ভাবে মৃত্যু খুব খারাপ কিছু, কষ্টদায়ক কিছু, সব কিছুর শেষ। তখনই সে মৃত্যুকে ভয় পায়।

অন্যদিকে আব্রাহাম মাসলো বা কার্ল রজার্সের মতে, মানুষের চূড়ান্ত সার্থকতা হচ্ছে আত্মোপোলব্ধি স্তরে পৌঁছানো। মৃত্যু মানুষের এই স্তরে পৌছাঁনোর অন্তরায়, তাই মানুষ মৃত্যুকে চায় না। আর আত্মোপলব্ধি স্তরে পৌঁছানোর মাধ্যমেই মৃত্যুর ভয় জয় করা যায়। এখানেই চলে আসে মৃত্যুর আত্মিক বিশ্লেষণ। এটিকে দার্শনিক বিশ্লেষণ বা ধর্মীয় দষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার সাথে গুলিয়ে ফেলেন অনেকেই।

ইংরেজিতে স্পিরিচয়াল বা আত্মিক বলতে যা বোঝায় তা আসলে একটা বড় পরিসরের বিষয়’ যার মধ্যে দার্শনিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ একেকটা অংশ মাত্র। সামগ্রিক বিষয়টা অনেক বিশাল এবং জটিল। মানুষ প্রথম থেকেই আশেপাশের মৃত্যুকে নিয়ে ভেবে এসেছে, এর থেকে মুক্তির পথ খুঁজে ফিরেছে, জানতে চেয়েছে মৃত্যুর পরে কী হয়। কখনো তাকে ভয় পেয়েছে, কখনো ভালোবেসেছে, কখনো নিজস্ব তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে ভয়মুক্ত হবার চেষ্টা করেছে।

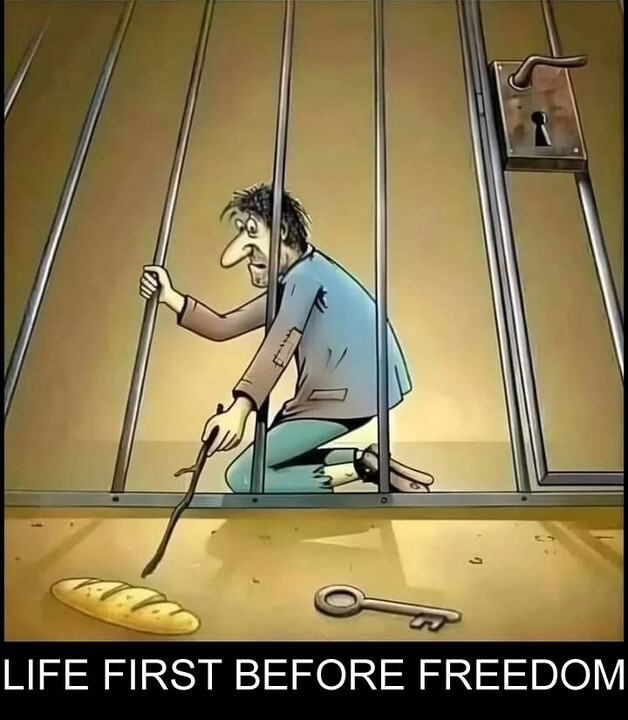

আর এখান থেকেই বিভিন্ন দর্শনের উদ্ভব, ধর্মীয় মতবাদের উদ্ভব। তবে, একটা বিষয় খেয়াল করলেই বোঝা যায়, মানুষ নিজের বিনাশ ঠিক মেনে নিতে পারে না। এই যে আমি মানুষটা হাসছি, খেলছি, কাঁদছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি সেই আমি মৃত্যুর পরে থাকব না, মৃত্যুর পরেই সব আনন্দ-উপভোগ শেষ হয়ে যাবে এটা মেনে নেয়া তার জন্য কষ্টকর।

মনে হতে পাওে, এসব ভোগসর্বস্ব মানুষের চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু জ্ঞানী-গুণী বা বিদ্বানেরাও তার বিনাশ মেনে নিতে পারেন না। তারা ভাবেন এই যে আমি এত কিছু উপলব্ধি করলাম, জানলাম, ভাবলাম এসবই কি আমার মৃত্যুর সাথে সাথে আমার করোটিতে আটকে থেকে কবরেই মিলিয়ে যাবে? আর সে থেকেই সে ব্যাখ্যা খোঁজে, মনের মতো ব্যাখ্যা। তাই সে মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে নিয়ে তত্ত্ব তৈরি করে। সেই তত্ত্ব অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে।

তাই কেউ শেষ বিচারে বিশ্বাস করে, কেউ জন্মান্তরবাদ দিয়ে সমাধান খুঁজে নিতে চেষ্টা করে। আবার কেউ কেউ ভাবতে চেষ্টা করে মানুষ অন্য আর দশটা পশুরই মতো। তারাও জন্মায়, বাঁচে এবং মারা যায়। সব কথার শেষ কথা মাুঁষ মৃত্যুকেই চরম সত্য বলে জানে, তার হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। আর সেই মুক্তির পথটার একটা সুন্দর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টাই করে যায় আজীবন। এটাই মৃত্যুর আত্মিক দিক।

সে যাই হোক, ‘প্যালিয়েটিভ কেয়ার’ এর তাত্ত্বিকরা বলছেন, একজন মানষ যেভাবে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করে, ঠিক তেমনি মৃত্যু নিয়েও তার আগে থেকেই পরিকল্পনা করা উচিত। কীভাবে মরতে চান, মরার আগে কী কী করে যেতে চান, কীভাবে মৃত্যুকে সহজসন্দরভাবে বরণ করতে পারেন সে সব পরিকল্পনা আজ, এখনই করে রাখা উচিত।

বিষয়টি আপনার কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে, অশুভ কিছুও মনে করতে পারে। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন এর সত্যতা কতটুকু। এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। তাই, মৃত্যুকে ভয় নয়, অশুভ কিছু ভাবা নয় একে সহজভাবে মেনে নেয়ার প্রস্তুতি শুরু করুন আজ, এখনই। লেখক: সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ