অমি রহমান পিয়াল : মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ফটোগ্রাফের অভাব নেই। দেশি-বিদেশি অনেক আলোকচিত্র সাংবাদিকের ক্যামেরায় বন্দি হয়ে আছে সেই সময়কাল। তাদের কেউ গণহত্যার পর ছবি তুলেছেন, কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের, কেউ শরণার্থী ক্যাম্পের, কেউবা রণাঙ্গনের, কেউবা ভিটে ছেড়ে পালানো মানুষের। আমাদের দুটো বিশেষ দিনে– স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে স্মরণিকায় সেসব ছবি ব্যবহার করা হয়। তারপরও সেখানে ভুলভাল ছবি ঢুকে পড়ে। যেমন, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের জলডোবা লাশের ছবি গণহত্যার ছবি বলে চালিয়ে দেয়া হয়। বিষয়গুলো নিয়ে কেউ তেমন গা করে না। গা করে না বলেই অন্য ডায়াসের সামনে বঙ্গবন্ধুর অন্যদিনের ভাষণের ছবি দিব্যি ৭ই মার্চের ছবি হিসেবে ছাপা হয়ে যায়। অথচ ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সামনে ছিল সাদা কাপড়ে ঢাকা ডায়াস, তার ওপর স্রেফ চশমাটা রেখেছিলেন তিনি। তো আজকে আমরা এমন দুটো আইকনিক ছবি নিয়ে আলাপ করব। দুটো ছবিই বহুল ব্যবহৃত। গণহত্যা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের রূপক হিসেবে দুটো ছবিই প্রতিবছর পত্রিকাগুলোতে আসে, ম্যাগাজিনগুলোয় ছাপা হয়। কিন্তু দুটো ছবির আসল গল্প একদমই ভিন্ন, দেখতে যা লাগে, তা নয়।

ছবি: ১ : প্রথমে আমরা আসি গণহত্যার একটি ছবিতে। ২৫শে মার্চ উপলক্ষ্যে আর কোনো ছবি না হোক এই ছবিটা পাওয়া যাবেই। এমনকি সরকারি প্রকাশনাতেও এই ছবি বাদ পড়ে না। ছবিতে দেখা যাচ্ছে দুটো রিকশা, তার ওপর তিনজন মানুষের লাশ। ছবিটির নিয়মিত ক্যাপশন ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম গণহত্যা থেকে রেহাই পায়নি খেটে খাওয়া মানুষেরাও। বাস্তবে ছবির তিনজন বাঙালি নন, এরা বিহারী। ছবির স্থান কুষ্টিয়া। একাত্তরের পহেলা এপ্রিল মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর (সদ্যপ্রয়াত সেক্টর কমান্ডার) নেতৃত্বে কুষ্টিয়া আক্রমণ ও দখল করেন মুক্তিযোদ্ধারা। ঢাকায় গণহত্যার মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় এই পাল্টা আঘাতটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কুষ্টিয়ার যুদ্ধ নামে লিপিবদ্ধ। সেই লড়াইয়ে দেড় শতাধিক পাকিস্তানির সঙ্গে নিহত হন প্রচুর অবাঙালি, যারা মূলত বিহারী। এই তিনটি লাশ সেদিন নিহত তিনজন বিহারী ব্যবসায়ীর যাদের মেরে রিকশায় ফেলে রাখা হয়।

একটু ডিটেইলে দেখলে বোঝা যায় রিকশার বডি ঠিক ঢাকার মতো না। কুমিল্লা ও দক্ষিণাঞ্চলে এইরকম রিকশা চলত। ছবিটি তুলেছিলেন ঢাকা ছেড়ে সীমান্ত অভিমুখী একটি ফরাসী টিভি দলের এক সদস্য। তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিহারীদের অবস্থান আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল। তাই তাদের শত্রুগণ্য করত বাঙালিরা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় বাঙালিদের ওপর আক্রমণ, হত্যা, ধর্ষণ, ঘরবাড়িতে আগুন লাগানো ও লুটপাটে বিহারীরা নিয়মিত অংশ নিয়েছে ওই সময়। তো গণহত্যার শিকার বিহারীদের ছবি ব্যবহার করে বাঙালিদের গণহত্যার ছবি বলে চালিয়ে দেওয়াটা অপরাধ। ক্ষমার অযোগ্য একটি ভুল যা সংশোধন হওয়া জরুরী।

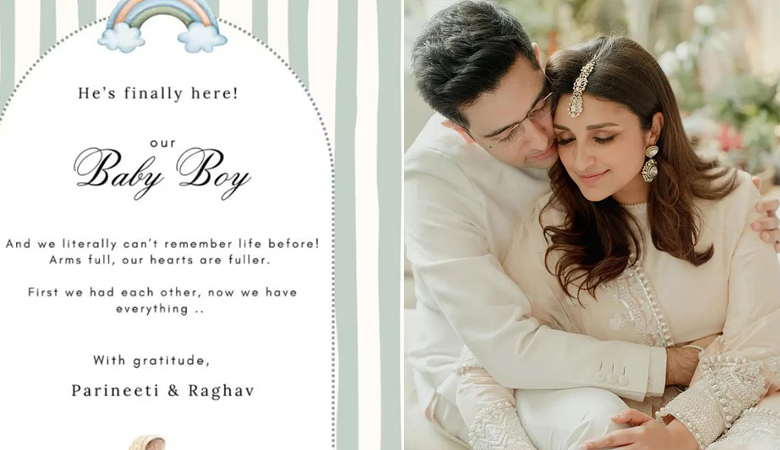

২ নং ছবি : দ্বিতীয় ছবিটাও বহুল ব্যবহৃত। এটির ক্যাপশনে লেখা হয় একজন বাঙালির মুসলমানিত্ব পরীক্ষা করছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন সদস্য। যদিও তখন এমন ঘটনা নিয়মিতই ঘটেছে। বাস থেকে লাইন ধরে নামিয়ে কলেমা পড়তে বলা হয়েছে, সন্দেহ হলে প্যান্ট-লুঙ্গি খোলা হয়েছে। কেউ ভয়ে তোতলালে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। আর এরকম ঘটনার ছবি তোলার জন্য ওখানে কোনো ক্যামেরাম্যান থাকবে সেটা ধরে নেওয়াও ঠিক না। কারণ মুক্তিযুদ্ধের প্রায় গোটা সময়টাতেই বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ একটি নিষিদ্ধ সীমানা ছিল। কয়েকজনকে পাকিস্তান সরকার দাওয়াত দিয়ে এনেছিলেন সবকিছু ঠিকঠাক চলছে সেটা দেখাতে।

কিন্তু এই ছবিটা একজন ভারতীয় নাগরিকের তোলা। তার নাম কিশোর পারেখ। সেই সময়কার তোলা ছবিগুলো নিয়ে ইধহমষধফবংয : অ ইৎঁঃধষ ইরৎঃয নামে একটি বই আছে তার। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আগুয়ান মিত্রবাহিনীর জয়যাত্রায় সঙ্গী হয়েছিলেন কিশোর। ছবিটি একজন রাজাকারের যার তল্লাশি নিচ্ছিলেন একজন ভারতীয় সেনা। ঘটনাটা এমন, যশোরের পতনের পর পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে রাজকাররাও পালাতে থাকে। এদের কয়েকজন গ্রামবাসীর ছদ্মবেশে পালানোর সময় মিত্রবাহিনীর তল্লাশীর মুখে পড়ে। তাদের কাছে নগদ অর্থ এবং স্বর্ণালংকার পাওয়া যায়। ছবিটা সেই তল্লাশীর যা ক্রপ করে ব্যবহার করা হয়েছে। মূল ছবিতে পেছনে দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গীদেরও যাদের একইভাবে তল্লাশী নেওয়া হয়।

৩ নং ছবি : এই রাজাকারদের পরে হত্যা করা হয়েছিল। ঘটনাটার স্বাক্ষী একটি স্টকফুটেজও যা বছর দশেক আগে ইউটিউবে আপলোড করেছিলাম। স্টক ফুটেজ হচ্ছে টিভিতে সংবাদের জন্য ধারণ করা ফুটেজ যা ব্যবহার করা হয়নি। এতে কোনো সাউন্ড না থাকলেও শুরুর আড়াই মিনিটের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে এই রাজাকারদের আটক, তল্লাশী এবং মারধোরের চিত্র।

ভিডিও লিংক যঃঃঢ়ং://িি.িুড়ঁঃঁনব.পড়স/ধিঃপয?া=য়ু৪িঅি৯লইছঅ

মুক্তিযুদ্ধের এমন ভুলভাল ক্যাপশনে ব্যবহৃত ছবি অগণিত। তবে এই দুটো ছবি এত বেশি ব্যবহার করা হয় যে এগুলো নিয়ে কিছু বলাটা জরুরী ছিল। আশা করছি সংশ্লিষ্টদের নজরে এই লেখাটি আসবে এবং তারা গুরুত্ব দিয়ে ক্যাপশনগুলো সংশোধন করবেন।

লেখক : ব্লগার, অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট

মুক্তিযুদ্ধের যে দুটো ছবি ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে…

ট্যাগস :

জনপ্রিয় সংবাদ