মোহিত কামাল

অবচেতন মনে গেড়ে বসা অবদমিত চাহিদা এবং চেতন মনের যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা আর বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব-সংকট থেকে উদ্ভূত রহস্যঘেরা এক অতিপ্রাকৃত উপন্যাস ‘দেবী’। রহস্যময়তার সৃজন ঘটেছে হুমায়ূন আহমেদের জাদুকরি শব্দজালে জড়িয়ে। চেতনা, যুক্তি আর বিশ্বাসের টানাপোড়েন থেকে জন্ম নিয়েছে ‘দেবী’। মানুষের মনের অবচেতন ভয়, ইচ্ছা আর বিশ্বাস একসঙ্গে মিশে তৈরি হয়েছে উপন্যাসের আখ্যান।

যুক্তি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। তবে ‘মিসির আলি সিরিজ’-এ হুমায়ূন আহমেদ যুক্তি নিয়ে খেলা করেছেন, আখ্যান নির্মাণ করেছেন, চরিত্রদের নানা বিষয়-আশয় যুক্তি দিয়েই সমাধানের চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে হিমু চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি কল্পনাবিলাসী হয়েছেন, কল্পনাপ্রতিভাকে নানা সাজে সজ্জিত করেছেন। কিন্তু উদ্ভট শাখা-প্রশাখা নির্মাণ করে কৌতূহলী পাঠককে ঘোরগ্রস্ত করেছেন। কল্পনা ও যুক্তি- দুটিই মেধার অনুষদ। হুমায়ূন সাহিত্যপাঠে টিনএজ কিংবা তরুণ পাঠকের এই দুই মনস্তাত্ত্বিক উপাদান শাণিত হয়েছে- এমন ভাবনা অযৌক্তিক নয়। তারা বইমুখী হয়েছে এবং বিশ্বসাহিত্যের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে পরবর্তী সময়ে।

যুক্তিবাদী মনস্তাত্ত্বিক উপাদান ব্যবহার করে রহস্য-উপন্যাসের ধারাটি তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় করেছেন। এই ধারায় তার ‘দেবী’ (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, অবসর) শুধু রহস্য-উপন্যাস নয়, এটি মানুষের অচেতন মনের অবদমিত আলো-আঁধারের রূপও। এই রূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বহুরূপ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। এটি চেতন মনের বিশ্বাস ও যুক্তির সীমা অতিক্রম করে আত্মসত্তার রহস্য সন্ধানের এক দার্শনিক অভিযাত্রাও।

‘মিসির আলি সিরিজ’-এর প্রথম উপন্যাস ‘দেবী’। কাহিনির সারকথা তুলে ধরার আগে একটু জেনে নিতে হবে অবচেতন মন কী; ইড, ইগো, সুপারইগো কী? ফ্রয়েডের সাইকোডাইনামিক থিওরি কিংবা ইগোডিফেন্স মেকানিজম কী? এক্সট্রা সেন্সরি পারসেপশন অথবা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ কী কিংবা রিয়েল পারসেপশনই বা কী?

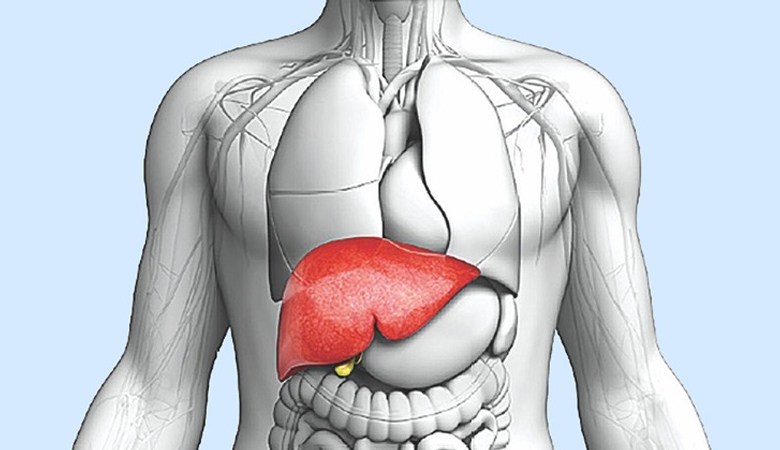

শুরুতেই ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বে মনের তিনটি স্তরের প্রচলিত বাংলা অনুবাদ বিষয়াবলি- এক. কনশাস মাইন্ড বা চেতন মন। যা আমরা সরাসরি উপলব্ধি করি, চিন্তা-অনুভূতি, সিদ্ধান্ত ও আচরণে তা সক্রিয় থাকে। দুই. প্রিকনশাস মাইন্ড বা অর্ধচেতন মন (প্রাক-চেতন মন) যা সচেতন নয়, কিন্তু ইচ্ছা করলে সচেতন স্তরে আনা যায়। যেমন- স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা আপাতত মনে নেই কিন্তু মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে। আর তৃতীয়টি হলো অবচেতন মন। এই স্তরে দমন করার ইচ্ছা, ভয়, প্রবৃত্তি, জটিল অনুভূতি ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে। ভারতের কোনো কোনো অনুবাদক একে ‘নির্জ্ঞান স্তর’ বলেছেন, সচেতনভাবে এসবের খবর আমরা জানি না। কিন্তু মানুষের আচরণে নানাভাবে প্রভাব ফেলে। যেমন হঠাৎ কাউকে অকারণে ভয় পাওয়া বা অজানা কারণে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা।

ইড, ইগো, সুপারইগো প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেছেন, এসব মানুষের মনের শক্তি। এর মধ্যে ইড আদিম প্রবৃত্তি যেমন খাওয়া, যৌনতা বা লিবিডো এনার্জি, রাগ ইত্যাদির আধার। ‘এখনই চাই’ মনোভাব দ্বারা তাড়িত।

ইগো বাস্তবতার সঙ্গে ইডের দাবিকে সমন্বয় করে, অবচেতন মনের এক্সিকিউটিভ বা নির্বাহী অংশ- ‘কীভাবে সম্ভব?’ ভাবতে শেখায়। প্রয়োজনে সুপার ইগো বা বিবেকের আলোকে সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা কার্যকর করে। ইডের দাবি বেপরোয়া হলে সুপার ইগো বা বিবেকের নৈতিক শাসন ব্যর্থ হয়ে যায়। ইগো তখন পরাজিত হয়। কিন্তু ইগো কয়েক ধরনের অবচেতন কৌশল ব্যবহার করে থ্রেট, বিপদ কিংবা বিপর্যয় থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এসব কৌশলকে সমষ্টিগতভাবে বলে ‘ইগো ডিফেন্স মেকানিজম’। যখন কোনো মানসিক চাপ বা অপরাধবোধ আসে, ইগো নিজেকে বাঁচাতে অবচেতনভাবেই কিছু প্রতিরক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে। যেমন- চেপে রাখা, খারাপ স্মৃতি ভুলে থাকা বা মনের সচেতন স্তরে না-রাখা। নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপানো। উবহরধষ বা ঘটে যাওয়া সত্যি বিষয় মেনে না নেওয়া। যুক্তি দেখিয়ে ভুল কাজের পক্ষে দাঁড়ানো।

‘দেবী’ উপন্যাসে অবদমনের পাশাপাশি প্রজেকশন বা প্রক্ষেপণ কৌশলের ব্যবহারও দেখা গেছে। বিবেকবোধ পারিবারিক সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুশাসন থেকে গড়ে ওঠে। নৈতিকতা ও আদর্শবোধের আলোকে বলে দেয় সামাজিকভাবে এটা করা উচিত কিংবা উচিত নয়। এ তিন শক্তির টানাপড়েনের মধ্য দিয়েই মানুষের আচরণের প্রকাশ ঘটে।

সাইকোডাইনামিক থিওরির ব্যাখ্যায় ফ্রয়েড বলেন, মানুষের আচরণ মূলত অবচেতন মন, শৈশবের অভিজ্ঞতা এবং ইড-ইগো-সুপার ইগোর সংঘাত দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ যা করি, এর পেছনে লুকিয়ে থাকে এমন কিছু মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া; যা সচেতনভাবে আমরা জানি না। সাধারণত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চারপাশকে প্রত্যক্ষ করি। এটি হলো পারসেপশন বা জবধষ ঢ়বৎপবঢ়ঃরড়হ।

আমাদের চোখ, কান, ত্বক, নাক, জিহ্বা- এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাস্তব জিনিস অনুধাবন করি। অর্থাৎ বাস্তব জগতের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাই রিয়েল পারসেপশন। কিন্তু এক্সট্রা সেন্সরি পারসেপশন ইএসপি হলো পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াই অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ অর্থাৎ এমন এক বিশেষ ক্ষমতা, যার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় ছাড়াই অনুভব করা বা জানা যায়। যেমন- ‘টেলিপ্যাথি’ বা অন্যের মন পড়া, ‘ক্লেয়ারভয়েন্স’ মানে দূরের বা অদৃশ্য ঘটনা দেখা, প্রিকগনিশন বা ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তা অগ্রিম জেনে ফেলা। তবে স্বাভাবিক প্রত্যক্ষণে অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে, হ্যালুসিনেশন অলীক প্রত্যক্ষণের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। ভ্রান্ত বা অলীক বিশ্বাসেও আক্রান্ত হতে পারে ব্যক্তি। চিন্তনের ত্রুটিপূর্ণ এই উপসর্গকে বলে ডিল্যুশন।

উপরে আলোচিত এসব মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মূলত লুকিয়ে আছে ‘দেবী’ উপন্যাসের পরতে পরতে। আর এই কারণে এটিকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবেও তকমা দিলে ভুল হবে না।

দুই.

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রানু, এক তরুণ গৃহবধূ। তার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। সে ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস দিতে পারে, কখনো কখনো কারো মৃত্যুও অনুভব করে। তবে তার স্বামী আনিস, যুক্তিবাদী ও সন্দেহপ্রবণ।

রানুর এই আচরণে সে ভয় ও বিভ্রান্তিতে ভোগে এবং স্ত্রীকে নিয়ে যায় মনোবিশ্লেষক ও অধ্যাপক মিসির আলির কাছে। তিনি যুক্তির আলোয় রানুর সমস্যার ব্যাখ্যা দিতে চান, কিন্তু ঘটনাবলি ক্রমে এমনভাবে এগোতে থাকে যে যুক্তির কাঠামো ভেঙে পড়ে।

রানুর ‘অলৌকিক অনুভব’ কি কেবল মানসিক সংকট থেকে উদ্ভূত, নাকি সত্যিই কিছু অতিপ্রাকৃত শক্তি তার মধ্যে কাজ করছে? উপন্যাসের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত এই প্রশ্ন কেন্দ্রেই ঘনীভূত হতে থাকে, প্রবল ঘূর্ণি তোলে পাঠকচিত্তে। উত্তর জানার আশায় পাঠক ছুটতে থাকেন হুমায়ূন আহমেদের জাদুকরি শব্দভেলায় ভেসে। শেষ পর্যন্ত সব রহস্যের মীমাংসা হয় না; বরং পাঠক বিভ্রান্ত হয়, ঘোরতর চিন্তায় ডুবে যায়। বাস্তব ও অবাস্তবের সীমানা আসলে কোথায়? প্রশ্ন জাগে পাঠকের মনে। হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য উপন্যাসের গতির মতো ‘দেবী’ উপন্যাসের গতিও পাঠককে সামনের দিকে দৌড়াতে বাধ্য করে কিন্তু সব সমস্যার কি সমাধান হয়েছে?

তিন.

মূলত হুমায়ূন আহমেদ রানুর মনস্তত্ত্ব সৃজন করে ‘দেবী’ উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকে মানুষের মনের জটিলতা তুলে ধরেছেন- এ কথা বলা যেতে পারে।

রানু এক অতিসংবেদনশীল, দমিত ও ভীত চরিত্র। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এই অবদমন গুরুত্বপূর্ণ। ‘অলৌকিক ক্ষমতা’ আসলে তার অবচেতন মনের ভয় ও অপরাধবোধের প্রকাশ। সমাজে নারী হিসেবে তার আত্মপ্রকাশও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সেই নিপীড়ন থেকে ঘটেছে রানুর জীবনে নানা রকমের অবদমন। সেই দমন থেকেই জন্ম নিয়েছে এক বিভ্রমমূলক শক্তির অনুভব, যা তাকে ‘দেবী’তে রূপান্তরিত করে। এটিকে ‘অতিপ্রাকৃত’ বিষয় হিসেবে দেখেছেন পাঠক। এই দেখার ভঙ্গিতে লেখকের ভাষাগত প্রভাব থাকলেও জেনেশুনে হস্তক্ষেপ করেছেন বলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না।

ফ্রয়েডের থিওরি অনুযায়ী বলা যায়, দমিত কামনা ও ভয় থেকেই রানুর অতিপ্রাকৃত অনুভূতিতে অবচেতনে রূপ নেয়। অর্থাৎ ‘দেবী’ হলো অন্তর্মনের প্রক্ষেপণ বা সাইকিক প্রজেকশন। যুক্তিবাদী মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অধ্যাপক মিসির আলির চরিত্রের মূল বিষয়। তিনি বিজ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্লেষণের প্রতীক। তার মাধ্যমে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, মানবমনের রহস্য শুধুমাত্র বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই যুক্তিবাদী হয়েও মিসির আলি শেষ পর্যন্ত এক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগেন, চেতন মনের বিশ্বাস ও যুক্তির মাঝে যুক্তিহীন যুক্তির দোলনায় দোল খেতে থাকেন।

চার.

কেন ‘দেবী’কে দার্শনিক উপন্যাস বলা যেতে পারে? এটি কেবল মনস্তত্ত্বের ভিতের ওপর নির্মিত নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অস্তিত্ব, বিশ্বাস ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে গভীর দার্শনিক ভাবনা। মিসির আলি যুক্তির ওপর ভরসা করেন, কিন্তু রানুর ঘটনায় যুক্তি বনাম বিশ্বাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, যুক্তিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। আর এই উপন্যাসের মূলবার্তাই হলো, ‘যা ব্যাখ্যা করা যায় না, তা অকারণে ঘটে না।’ অর্থাৎ লেখক বিজ্ঞান ও রহস্যের সহাবস্থান মেনে নিয়েছেন।

রানু ক্রমে প্রশ্ন করতে শুরু করে-

‘আমি কে?’

‘আমার ভেতরে কী আছে?’

ওই আত্মসন্ধান ও অস্তিত্বের বিভ্রান্তি তাকে অস্তিত্ববাদী সত্তায় রূপ দেয়। আখ্যানে তাই অস্তিত্ববাদ বা এক্সিস্টেনশিয়ালিজম স্পষ্ট হয়ে যায়। রানুর জীবন হয়ে ওঠে এক অর্থহীনতার মুখোমুখি দাঁড়ানো মানুষের প্রতীক।

দেবত্ব ও মানবত্বের সংঘাতেও ‘দেবী’ শব্দটি প্রতীকী। এটি সেই নারীর প্রতিচ্ছবি, যার ভেতরে একসঙ্গে পবিত্রতা ও ধ্বংস, দেবত্ব ও বিকার কাজ করে। মানবমনের এই দ্বৈত-প্রকৃতিও উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ মর্মকথা।

মিসির আলি অবশেষে বুঝতে পারেন মানুষের জ্ঞান সীমিত, কিন্তু অজানার ক্ষেত্র অসীম। জ্ঞান ও রহস্যের সীমায় তাকে হাবুডুবু খেতে হয়। এখানেই হুমায়ূন আহমেদের দার্শনিক বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যায়, “মানুষ যুক্তি দিয়ে যতটুকু বোঝে, তার বাইরে আরো বিশাল এক জগৎ আছে; যাকে আমরা ‘অলৌকিক’ বলি।”

পাঁচ.

আহমেদ সাবেত প্রসঙ্গটিও উপন্যাসের অন্যচিত্র তুলে ধরে। কেবল রানু নয়, দেবী উপন্যাসের অস্তিত্ববাদী বিশ্লেষণ করতে গেলে সাবেত চরিত্রটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সে আপাতদৃষ্টিতে ভদ্র, শিক্ষিত ও নিরীহ মনে হলেও, আসলে ভেতরে এক ভয়ংকর অন্ধকার লুকিয়ে রাখে। সজ্জন প্রেমপিয়াসীরূপে নীলুকে প্রেমের প্রলোভনে ফাঁসিয়ে আল্টিমেটলি সে যখন হত্যার পরিকল্পনা করে, তখনই তার অস্তিত্বের ভেতরকার বিকার ও শূন্যতা উন্মোচিত হয়। ওপরের বিশ্লেষণে ‘রানুর ভেতরের দেবী-দানবীর দ্বৈততা’ ছিল কেন্দ্রীয়; কিন্তু আহমেদ সাবেতকে নিয়ে ভাবলেই উপন্যাসের অস্তিত্ববাদী বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়।

আখ্যানের শেষ দৃশ্যে নিলুকে হত্যাচেষ্টায়- লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। নীলু চাপা গলায় বলল, ‘আমার গায়ে হাত দিবেন না, প্লিজ।’ লোকটি হেসে উঠছে শব্দ করে। আর ঠিক তখনই নূপুরের শব্দ শোনা গেল। যেন কেউ একজন এসে ঢুকেছে এ-ঘরে।

লোকটি ভারী গলায় বলল- ‘কে, কে ওখানে?’ তার উত্তরে অল্পবয়সী একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। লোকটি চেঁচাল, ‘কে, কে?’ কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু ঘরের শেষ প্রান্তের একটা জানালা খুলে ভয়ানক শীতল একটা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। সে-হাওয়ায় ভেসে এল অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ।

নীলুর মনে হলো একটি মেয়ে যেন নূপুর পায়ে দিয়ে তার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। ঘুরতে-ঘুরতে এক বার মেয়েটি তাকে স্পর্শ করল। আর তক্ষুণি নীলুর মনে হলো, আর কোনো ভয় নেই (হুমায়ূন আহমেদ, দেবী, অবসর, এয়োবিংশ মুদ্রণ নভেম্বর ২০২৪; পৃষ্ঠা ৭৯-৮০)। এখানেও রানুর অলৌকিক দেবীত্বের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে যায়, তাকে কেবলই মানসিক রোগী হিসেবে বিশ্লেষণ করা যায় না।

দেখা যাচ্ছে ‘দেবী’তে মনস্তত্ত্ব ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস একসঙ্গে কাজ করেছে। মিসির আলি যুক্তিবাদী; অন্যদিকে রানু রহস্যময় নারী। তার জীবনে কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে, যেগুলো অতিপ্রাকৃত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাহলে আমাদের জানতে হবে ‘অতিপ্রাকৃত’ শব্দটা দিয়ে আমরা কী বুঝি?

‘অতিপ্রাকৃত’ হলো এমন কিছু; যা প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ঘটে এবং বিজ্ঞান বা যুক্তি দ্বারা তা ব্যাখ্যা করা যায় না। আত্মা, ভূত, দেবদূত, রাক্ষস ইত্যাদি সত্তা এবং জাদু, টেলিকাইনেসিস, টেলিপ্যাথি বা ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো ক্ষমতা এর অন্তর্ভুক্ত। প্রায়ই লোককাহিনি এবং কুসংস্কারের প্রসঙ্গে শব্দটির প্রচলন চলে আসছে।

উপন্যাসে দেখেছি রানুর অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা- কোনো অবশ্যম্ভাবী ঘটনার আগেই সে বলে দিতে পারে কার কী ঘটবেধ? যেমন বাচ্চা হারানো বা কারও মৃত্যুর পূর্বাভাস। তার স্বপ্নে দেখা ঘটনাগুলো বাস্তবে মিলে যায় বা স্বপ্নগুলো ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়।

দেবী দেবী ভাব বা শক্তির অনুভবে রানু নিজেকে ‘দেবী’ বলেই বিশ্বাস করে। মাঝে মাঝে তার মুখের ভাষা, চাহনি বা চোখের দৃষ্টি অন্যরকম শক্তির উপস্থিতি প্রকাশ করে, যা তার চারপাশের মানুষজনকে চমকে দেয় কিংবা ঘোরগ্রস্ত করে বা বিভ্রমে ফেলে দেয়। একই সঙ্গে পাঠককেও। এ অদ্ভুত মনোপ্রভাব বা অভিব্যক্তি যাকে মনস্তত্ত্ব এবং স্নায়বিক ব্যাখায় বলা যায় হিপনোটিক অরা, তার কারণে রানুর উপস্থিতিতে মানুষ প্রভাবিত হয়ে যায় বা নিজেদের অজান্তে বাধ্য হয় কিছু করে ফেলতে।

ছয়.

এই উপন্যাসে টেলিকাইনেসিস শক্তির প্রকাশ ঘটে- ‘কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে শারীরিক শক্তি ছাড়াই শুধু মানসিক ক্ষমতা ব্যবহার করে সরানোর বা নিয়ন্ত্রণ করার একটি কাল্পনিক ধারণা। একে সাইকোকাইনেসিস বা মনোগতিসঞ্চারকও বলা হয়। এর মানে, কেবল মনের জোরে কোনো বস্তুকে নাড়াচাড়া করা বা তার আকার পরিবর্তন করা বা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। এই ধারণাটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয় এবং এটাকে সাধারণত ছদ্মবিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।’ এই ক্ষমতাও লক্ষ্য করা যায় রানু চরিত্রে। উপন্যাস শেষে পাঠক সন্দিহান রয়ে যায়। তাদের মনে অমীমাংসিত প্রশ্ন জাগে, রানু কি সত্যিই ‘দেবী’? নাকি এসব ঘটনা-অনুঘটনা তার রহস্যময় বা অসুস্থ মনেরই খেলা? উত্তর খুঁজে নেওয়ার জানালা খুলে দিয়ে পাঠককে ধোঁয়াশায় ফেলে দেন লেখক।

সাত.

দেবী’ উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ একসঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক ও অতিপ্রাকৃত রহস্যের সঙ্গে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকতা এবং সমাজমনস্তত্ত্বকে মিলিয়ে দিয়েছেন। রানু ও মিসির আলির মধ্যে যেমন যুক্তি ও বিশ্বাসের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি আছে মানুষ ও দেবত্বের প্রতি দেখানো স্পর্ধা।

রানুর হ্যালুসিনেশন এক ধরনের অতিপ্রাকৃত উপস্থিতি ছড়ায় সাধারণ পাঠকের মনে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা অস্বাভাবিক প্রত্যক্ষণেরই ফল। সে ধরে নিয়েছে, ‘দেবী’ নামের এক অদৃশ্য শক্তি তাকে আহ্বান করে। যদিও চারপাশের কেউ সেই অলীক আহ্বানের কথা শোনে না।

রানু প্রায়ই বলে, ‘দেবী আমার সঙ্গে কথা বলে’ বা ‘আমি জানি কে মারা যাবে, কে বাঁচবে’- এ ধরনের অডিটরি হ্যালুসিনেশন বা শ্রবণবিভ্রম এবং গ্র্যান্ডডিওস ডিলিউশন বা নিজেকে ক্ষমতাধর ভাবার ভুল চিন্তা বা বিশ্বাস থেকে নিজেকে কোনো দেবত্বপ্রাপ্ত সত্তা হিসেবে ভাবা মানসিক রোগের লক্ষণ। এই অর্থে রানু মানসিক রোগী।

সাইকোকাইনেসিস বা মনোশক্তির ব্যবহারও উপন্যাসের কয়েকটি স্থানে দেখা যায়। তবে উপন্যাসের সামগ্রিক সুর বিবেচনা করলে তাকে এককভাবে মানসিক রোগী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।

আট.

অবচেতন মন, চেতনার যুক্তি আর বিশ্বাসের টানাপড়েন- এই তিন বিষয়ের মিশেলে সৃজিত হয়েছে ‘দেবী’। উপন্যাসের বড় একটি বার্তা হলো মানুষের মনের ভেতরই দেবতা ও দানব- দু’জনই বাস করে। কে তাকে জাগাবে, কে দমন করবে- এ সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করে তার ভাগ্য। নানা প্রশ্নের উদয় ঘটে এমন প্রেক্ষাপটে।

কী সেই প্রশ্ন? কাহিনির তেইশ অনুচ্ছেদে মারা গেছে রানু। অথচ চব্বিশ অনুচ্ছেদে সাংকেতিকভাবে রানুর অলৌকিক উপস্থিতির কারণে পুরো উপন্যাসে ভিন্ন একটা অতিপ্রাকৃত মাত্রা যুক্ত হয়ে যায়। তারপরও প্রশ্ন থেকে যাবে, কী শক্তি আর সৌরভ নিয়ে উপস্থিত হলো রানুর দেবিত্ব- অস্তিত্ববাদ, মনস্তত্ত্বিক যুক্তিবাদ, প্রতিপ্রাকৃত শব্দবিলাস, দৈবশক্তি?

আবারো আমরা পাঠক হিসেবে উপন্যাসের একদম শেষের অংশে চোখ বোলাতে পারি- “একটি দুষ্ট মেয়ে শুধু হাসতে লাগল। ভীষণ দুষ্টু একটি মেয়ে। তার পায়ের নূপুর। তার গায়ে অপার্থিব এক ফুলের গন্ধ। মেয়েটি এবার দু’হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে (নীলুকে খুন করতে উদ্যত) লোকটির দিকে। লোকটির কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, ‘এই সব কী? কে, কে?’ তার উত্তরে সমস্ত ঘরময় মিষ্টি খিলখিল হাসি ঝমঝম করতে লাগল। লোকটি চাপা গলায় বলে উঠল, ‘আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও” (ওই, পৃষ্ঠা ৮০)।

মূলত ‘দেবী’ হলো মানুষের মনের অন্ধকার ও আলোর লড়াই, যেখানে যুক্তি কখনো কখনে পরাজিত হয়, কিন্তু প্রশ্ন জেগে থাকে জীবনভর।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সম্পাদক, শব্দঘর

আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ