মোস্তফা হোসেইন : লন্ডন প্রবাসী সহকর্মী সোয়েব কবির কয়েক দিনের মধ্যে ফিরে যাবেন কর্মস্থলে। অনুরোধ করেছিলাম, আমার সম্পাদিত ‘স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু’ বইটি নিয়ে যেতে। সেই অনুযায়ী প্যাকেট করে রেখেছি অফিসেই। বৃহস্পতিবার অফিসে ঢুকে দেখলাম ওই বই আছে পাশে। দুপুরের আগেই ভিয়েনা থেকে এম নজরুল ইসলামের ফোন পেলাম। জানালেন, গাফ্ফার ভাই নেই। চেয়ার ঘুরিয়ে তাকালাম প্যাকেটের দিকে, বই হাতে নিয়ে দেখলাম প্রথম লেখাটির লেখককে লন্ডনে বই পাঠাতে হবে না। তিনি নিজেই আসবেন ঢাকা। তবে নিষ্প্রাণ-কফিনবন্দি হয়ে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছিলেন যে লেখক, তিনিই আজ স্মৃতি হয়ে গেলেন। সোয়েব কবির হয়তো লন্ডন ফিরে যাওয়ার আগে দুয়েক দিনের মধ্যেই হয়তো আসবেন অফিসে। কিন্তু বইটি আর দেওয়া হবে না, কারণ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী চলে গেছেন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে- ওপারে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যে থাকা গুণীজনদের স্মৃতিচারণমূলক বইটি সম্পাদনাকালে লন্ডনে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথা হয়। সেই শেষ কথা তার সঙ্গে।

শৈশব থেকেই বিশাল মাপের মানুষটির নাম জানি অন্যদের মতোই। কিন্তু প্রথম কথা হয় গত শতকের নব্বইয়ের দশকে, পেশাগত প্রয়োজনেই। যখনই তার সঙ্গে ফোনালাপ হয়েছে এমন আচরণ করেছেন যে আমি যেন তার সন্তান। বুক ভরে যেতো তার স্নেহ পেয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করি জেনে তিনি বোধহয় একটু বেশিই আদর করতেন আমাকে। তারপরও বলতে হয়, কাছাকাছি পাওয়া সেই অর্থে তেমন একটা হয়ে ওঠেনি। অপেক্ষায় ছিলাম মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কোনও কাজে যদি গাফ্ফার ভাইকে পেতাম। অনেক পরে ২০০৯ সালে সেই সুযোগটি আসে। শিশু-কিশোরদের মুক্তিযুদ্ধের বই পড়া প্রতিযোগিতাসহ বেশ কিছু ইভেন্টে প্রতিযোগিতা ও শিশুসাহিত্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকার আমন্ত্রণ জানাই গাফ্ফার ভাইকে। রাজি হয়ে যান তার ঘনিষ্ঠজন, মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম নিয়োজিত সচিব ও বাংলাদেশে গার্মেন্ট শিল্পের পথিকৃৎ মোহাম্মদ নুরুল কাদেরের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত এম নুরুল কাদের ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানে থাকার জন্য।

তিনি একাত্তরে মুজিবনগরের কথা বললেন, যুদ্ধের কথা বললেন। তারপর বললেন যুদ্ধক্ষেত্রে নুরুল কাদের ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের সফরসঙ্গী হিসেবে তিনি নুরুল কাদেরকে কীভাবে দেখেছেন সেসব কথা। বললেন, তৎকালীন স্টেটসমেন পত্রিকার তরুণ রিপোর্টার মানস ঘোষের ওয়ার রিপোর্টার হওয়ার কথা। মানস ঘোষ এবং নুরুল কাদেরের একটি অধ্যায়েরও বর্ণনা দিলেন।

এরও ১৩ বছর পর মানস ঘোষ তার যুদ্ধস্মৃতি নিয়ে লিখেছেন বাংলাদেশ ওয়ার। বইটি সংগ্রহ করে পড়ে দেখি গাফ্ফার চৌধুরীর উদ্ধৃতাংশটুকু বিস্তারিত নেই। কৌতূহল জাগে। ইতোমধ্যে মানস ঘোষের সঙ্গে আমার কয়েকবারই টেলিফোনে আলাপ হলেও জিজ্ঞেস করতে পারিনি গাফ্ফার ভাই’র স্মৃতিচারণ বিষয়ে। গত এপ্রিলে ঢাকা এসেছিলেন একাত্তরে স্টেটসমেন পত্রিকার রিপোর্টার ও পরবর্তীকালে স্টেটসমেন বাংলা সংস্করণের সম্পাদক মানস ঘোষ। দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে জিজ্ঞেস করি মানস ঘোষকে সেই প্রসঙ্গটি। ঝড়ের মধ্যে যমুনা নদী পাড়ি দেওয়ার স্মৃতিচারণ করলেন মানস ঘোষ। ফিরে গেলেন একাত্তরে। বললেন, গাফ্ফার চৌধুরীর বক্তব্যে থাকা অংশটুকু। কিন্তু বই লেখার সময় হয়তো তিনি ভুলে গেছেন গাফ্ফার ভাইয়ের উদ্ধৃতাংশটুকু। যে কারণে বইয়ে বিস্তারিত আসেনি।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিশক্তি নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। বলেছেন, অসামান্য স্মৃতিশক্তি ছিল বঙ্গবন্ধুর। কিন্তু তিনি যে কতটা স্মৃতিশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন তা বোধকরি নিজেও অনুমান করতে পারেননি। তাঁর কলামের যারা ভক্ত তাদের মনে হতে পারে গাফ্ফার চৌধুরী প্রতিটি লেখার সময় নিশ্চিতভাবে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করেন। প্রচুর পড়তেন তিনি এটা ঠিক। কিন্তু কলাম লেখার সময় সবসময় বই টানাটানি করার প্রয়োজন হতো না তাঁর। কী ইতিহাস কী রাজনীতি, কী এই উপমহাদেশ কিংবা অন্য কোনও দেশ, এমন কোনও বিষয় নেই যা তিনি জানতেন না। সেই জানাটা হয়তো তিনি ৫০ বছর আগে জেনেছেন কিংবা নিকট অতীতে। লেখার সূত্রে যখন প্রয়োজন হতো মন থেকেই তিনি সেই প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে দিতে পারতেন।

‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’র রচয়িতা হিসেবেই শুধু যারা জানেন, তাদের কাছে তিনি একজন কবি কিংবা গীতিকার। কিন্তু যখন তার কলামগুলো পড়া হয়, তখন যে কেউ বুঝতে পারেন গদ্যে তার হাত কত শক্ত। কঠিন কোনও সংবাদকেও তিনি ব্যাখ্যা করার সময় সহজ শব্দ বেছে নিতে পারতেন। প্রাঞ্জল ভাষায় কোনও কঠিন বিষয়কে এভাবে প্রকাশের ক্ষমতা কতজনের আছে বলা মুশকিল। এখানেও তার একটি গুণের প্রকাশ ঘটেছে। সম্ভবত এটা তাঁর কথাসাহিত্যিক হওয়ারই প্রতিফলন হতে পারে। তিনি একসময় প্রচুর গল্প লিখতেন, উপন্যাসও লিখেছেন। ফলে পাঠকের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরির কৌশল ছিল তার অসাধারণ।

তাঁর আদর্শবোধ ছিল প্রখর। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা কিছু মানুষ পরবর্তীকালে বাংলা ও বাঙালিবিরোধী ভূমিকা পালন করেছে, এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কিন্তু আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তাদের সঙ্গে ছিলেন না। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তিনি সেই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

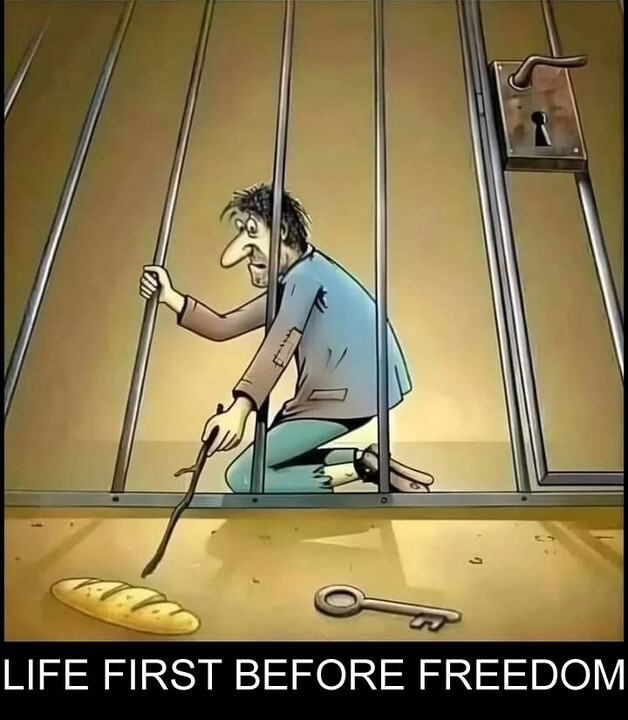

একইভাবে বলা যায়, জীবনভর তিনি মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছেন মূলত বাংলা ও বাঙালির কথা ভাবতেন বলে। তাকে এই কারণে প্রতিবন্ধকতার মুখেও পড়তে হয়েছে। নিজের প্রয়োজনে তিনি দেশের বাইরে অবস্থান করার পরও দেশের প্রতি মমত্ববোধে সামান্য ঘাটতি হয়নি। লন্ডন থেকে তিনি নিয়মিত বাংলাদেশের পত্রিকায় লিখতেন। এই লেখাগুলোতে তার মতামত প্রতিফলিত হতো। আর সেই সুবাদে প্রতিক্রিয়াশীল একটি গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার ছিল এবং বলতে দ্বিধা নেই, তারা মৃত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীরও বিরোধিতা করবে।

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে বাংলাদেশে প্রবেশেও বাধার মুখে পড়তে হয়। বাংলাদেশের দুই সামরিক সরকার আমলে সেই প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গাফ্ফার চৌধুরী থোড়াই তোয়াক্কা করেছেন সেসব বাধাবিপত্তি। তিনি অগণতান্ত্রিকতাকে জীবনভরই ঘৃণা করতেন। এটা ছিল তার আদর্শ। সেই আদর্শকে তিনি ধারণ করেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। এত গুণের অধিকারী মানুষ যুগে যুগে জন্মায় না। সবসময়ই তাদের মতো মেধাবানদের জাতির প্রয়োজন হলেও শূন্যতা কিন্তু খুব একটা পূরণ হয় না। তার মৃত্যুতে সেই শূন্যতা তৈরি হলো আমাদের। তিনি আমাদের জীবনভর দিয়েছেন, তাকে ওইভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি আমাদের। শেষ মুহূর্তে তাই প্রার্থনা করি ওপারে সুখে থাকুন।

লেখক: সাংবাদিক, শিশুসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক।

ভালো থাকুন গাফ্ফার ভাই

ট্যাগস :

জনপ্রিয় সংবাদ