শরণ এহসান : দেশের ছেলেরা বড় হয়ে দেশের হাল ধরার বদলে পাড়ি দেয় বিদেশ-বিভুঁইয়ে, আর তো ফেরে না। কদাচিৎ যদি ফেরে তবু দুদিন চলে যায় দেশকে গালি দিতে দিতে, আর দুদিন কাটে বৈদেশের সোনায় মোড়া জীবনের স্মৃতিচারণ করতে করতে। প্রশংসার ফুলঝুরি ছুটতে ছুটতে ফিরে যাওয়ার সময় চলে আসে। দেশের সোনালি মেধা বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়ার পর এখানে পরে থাকে কেবল মিডিওক্রেটিক ও নস্যার হতভাগা মানুষগুলো।

তাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ধান্ধাবাজ ও সুবিধাবাদী মানুষ। যারা দেশে থেকেই দেশটাকে বিক্রি করার ফন্দি-ফিকির করতে থাকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে।

আমাদের সময়: ফ্যাসিস্ট কাঠামোর পতনের পর (আদৌ কি হয়েছে পতন? নাকি কেবলই ক্ষমতার পালাবদল?) দেশের যে করুণ দশা চারদিকে দৃশ্যমান হচ্ছে তা নিশ্চিতই হওয়ার কথা ছিল। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার সেসব লুকিয়ে রেখেছিল লোকচক্ষু থেকে। মানুষের হাহাকার ছুটছে পণ্যের দাম থেকে নিত্যনৈমিত্তিক চাহিদা পূরণের জন্য। বাজারের সিন্ডিকেট সেই আগের মতোই জেঁকে বসেছে। কৃষক পান না ফসলের দাম, অথচ সেই ফসল ঢাকার নামিদামি রিটেইল শপে বিক্রি হয় চড়া মূল্যে। ব্যবসায়ী ধনিক শ্রেণীর ক্ষমতার দাপট কি কখনো ছুটবে না?

হাহাকার যেন বাঙালির পিছু ছাড়ে না। দিন যত যাচ্ছে, দেশের দৈন্যদশা তত দৃশ্যমান হচ্ছে। বারবার মনে হয়, কাঙালের রোদন তবু থামে নাই কখনও ভৈরব কি কালীগঙ্গায়। বাঙালির কাঙালিপনার দশা সাতচল্লিশ কি একাত্তরেও ঘোচেনি যখন, ২৪ পার করে কী করে কাটবে? নতুন সকালের জন্য হাপিত্যেশ করে আর কি হবে বলুন! নতুন সকাল তো আর আসে না।

দেশের ছেলেরা বড় হয়ে দেশের হাল ধরার বদলে পাড়ি দেয় বিদেশ-বিভুঁইয়ে, আর তো ফেরে না। কদাচিৎ যদি ফেরে তবু দুদিন চলে যায় দেশকে গালি দিতে দিতে, আর দুদিন কাটে বৈদেশের সোনায় মোড়া জীবনের স্মৃতিচারণ করতে করতে। প্রশংসার ফুলঝুরি ছুটতে ছুটতে ফিরে যাওয়ার সময় চলে আসে। দেশের সোনালি মেধা বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়ার পর এখানে পরে থাকে কেবল মিডিওক্রেটিক ও নস্যার হতভাগা মানুষগুলো।

তাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ধান্ধাবাজ ও সুবিধাবাদী মানুষ। যারা দেশে থেকেই দেশটাকে বিক্রি করার ফন্দি-ফিকির করতে থাকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে। এই বাংলার আপামর খেটে খাওয়া মুটে-মজুর জনতা কেবল ভাবে তাদের রক্ত পানি করা টাকায় যারা উচ্চতর ডিগ্রি নিচ্ছে, তারা একদিন নিশ্চয় স্বদেশটাকে বদলে দেবে চোখের পলকে, তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হবে। কিন্তু সেই দিন আর আসে কই? সুদিন আর আসে কই? আসে না সেই আলোয় রাঙা প্রভাত।

আর তাই তো চায়ের কাপের কড়া লিকারে চুমুক দিতে দিতে এ দেশের সংগ্রামী শিক্ষিত জনতা ভুলে যায় চা শ্রমিকের বেদনাসিক্ত আর্তনাদ। সোনালি আঁশের দেশের সংগ্রামী শিক্ষিত জনতা ভুলে যায় পাটকল শ্রমিকের রক্তক্লান্ত আকুতির কথা। কে ভাবে কার কথা? নদীপথে ডিঙার বহর ছুটেছে কত সোনালি আঁশ বুকে আগলে নিয়ে। ঢেউয়ের পর ঢেউ কেঁপে উঠেছে, দূরের পানসী দুলেছে সেই ঢেউয়ে। এই নদীতেই ভেসেছিল কোনো কালে সপ্তডিঙা মধুকর, চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যতরীতেও কি লেগেছিল এ রক্তের দাগ? পদ্মা কি কর্ণফুলীতে ছুটে চলা বাণিজ্যতরীতে আজও লেগে থাকে পোশাক শ্রমিকের রক্তের দাগ। ভেসে আসে বিস্তীর্ণ ফসলি জমি বেহাত হয়ে যাওয়া কৃষকের রোদন সুর।

এই উর্বর বাংলার জমিনে কারখানার লোহালক্কর পুঁতে আপনারা বাণিজ্যের বহর ছোটাবেন আর আমার কৃষক থাকবে না খেয়ে, আমার শ্রমিক মরবে না খেয়ে—এমন বাংলা থেকে ফ্যাসিস্ট কাঠামো বিদায় হবে না কখনো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ থেকে রাষ্ট্র শোষণ হতে পারে, শাসন হয় না। জুলাইয়ের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের সময় যে গার্মেন্ট শ্রমিক পুলিশের গুলির সামনে ছাত্র ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াল, মাস ঘুরতেই সেই শ্রমিক কেন মরল যৌথ বাহিনীর গুলিতে? ক’জন ছাত্র রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল সেই প্রশ্নের জবাব চেয়ে? আজ যদি আমার বাংলার আপামর কৃষক-শ্রমিক-জনতার শোষণ-বঞ্চনা লাঘব না হয়, আজ যদি আমার বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে দুবেলা-দুমুঠো খেয়ে সুখের হাসি না হাসতে পারে, তবে আমি বলব সমস্ত শহীদের রক্ত বৃথা!

আজ খাগড়াছড়িতে আগুন জ্বললে বলতে হবে মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করো, যেমনটা ঘটে রাজশাহীতে বা ঢাকায় কেউ মারা গেলে। পাহাড় কিংবা সমতল যেখানেই গুলি চলবে, লড়াই হবে সেখানেই। মন্দির, মসজিদ, মাজার, শিল্পকলা একাডেমি সমস্ত স্থাপনাই সমান গুরুত্ব দিয়ে, যত্ন দিয়ে রক্ষা করতে হবে। ধারণ করতে হবে দেশমাতার প্রবল আর্তচিৎকারের বেদনা। বিভাজনের রাজনীতি কেবল শোষকেরই হতে পারে।

নানা ধরনের ‘ট্যাগিং কালচার’ এবং ‘খারিজের রাজনীতি’ এ বিভাজনের শেকড়। ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পরও সমানতালে চলছে এ নোংরা রাজনীতির কারসাজি। রাজনীতির এ নোংরা কালো থাবা থেকে বাঁচতেই ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমেছিল। পুনরায় সেই বিভাজনের রাজনীতি চালু করার জন্য জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে এত ছাত্র-জনতা শহীদ হয়নি। ব্যুরোক্রেটিক এ বিভাজনের নোংরা রাজনীতি ছুড়ে ফেলে দেয়ার সময় এসেছে এখনই। ‘মুজিববাদ’কে বাতিল করে যত ‘পালনবাদ’ই আনেন না কেন, ‘মানববাদ’ ছাড়া এ জাতির মুক্তি নেই। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, তিস্তা থেকে সন্ধ্যা যেখানেই কান্নার সুর, সেখানেই মিছিলের সোচ্চার কণ্ঠস্বর উদিত হতে হবে।

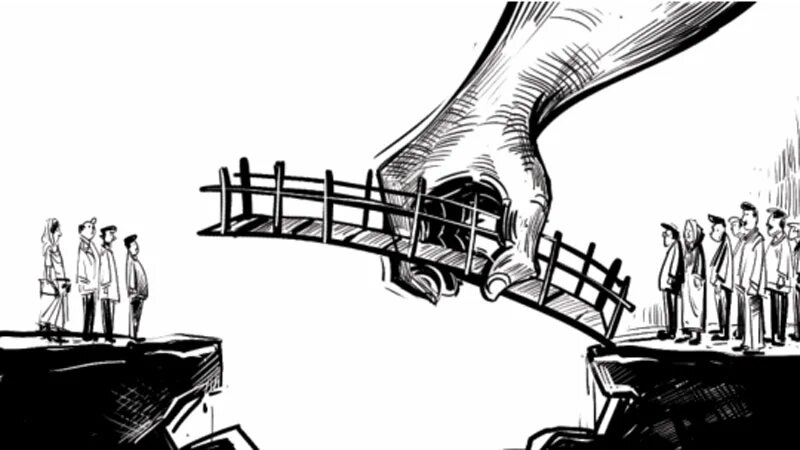

গাছের বুকে করাত চললে, নদীপথ ভরাট করলে, পাহাড়ের বুক চিরে সহিংস হাতের থাবা পড়লে, অন্যায়ের কালো হাত সকলকে গরাদ করলে, সৃষ্টিকর্তার লানত পড়বে এ ভূমির মানবজাতির ওপর। মানুষ যদি আজ মানুষের পাশে দাঁড়ায়, শ্রমিক যদি আজ জনতার পাশে দাঁড়ায়, ছাত্র যদি আজ কৃষকের পাশে দাঁড়ায়—এভাবে সকলের পাশে সকলে, আর্তপীড়িত মানুষের পাশে সোচ্চার জনতার মিছিলই পারে এ দেশকে, এ প্রিয় স্বদেশভূমিকে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থান থেকে তুলে ধরতে।

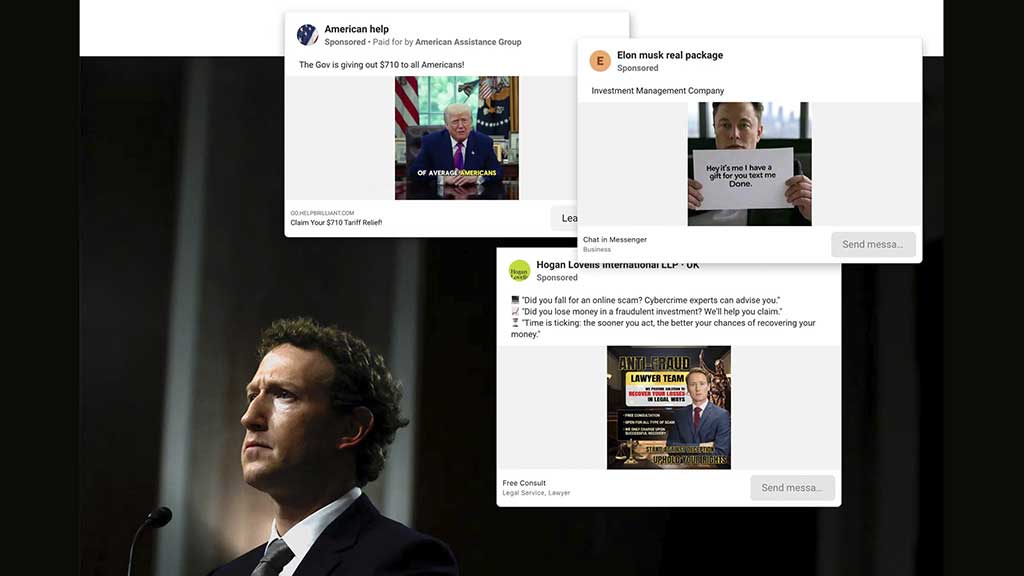

আমাদের দুঃসময়: আবহমান বাংলার অতীতচারী সমৃদ্ধ ইতিহাস আমাদের আপ্লুত করে ঐতিহ্যিক গৌরবে। তবে অর্বাচীনকালে সাংস্কৃতিক স্থবিরতাও সহসা মুষড়ে ফেলে হতাশার গহ্বরে। বাঙালির হাজার বছরের যে সাংস্কৃতিক ঐহিত্য নিয়ে আমরা সুধী মহলে গর্ব করি, তাতে যেন সমকালে এর স্থবিরতা ফুটে ওঠে আমাদেরই লজ্জিত করে তোলে। কে যেন বলেছিলেন, ফ্যাসিবাদী সময়ে মৌলবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দীর্ঘ ১৫ বছর ফ্যাসিবাদী শাসনামলে গুপ্ত রাজনীতিতে থাকা মৌলবাদ ক্রমে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ফ্যাসিস্টের পতনের পর থেকেই। মৌলবাদিতা আমাদের সংস্কৃতিচর্চার প্রতিবন্ধকতা ততটাই- যতটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর ছিল ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কাঠামো। একবিংশ শতকে তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধনের ফলে প্রায় এক দশকে আমাদের সামষ্টিক আচার-আচরণ, রুচিবোধ ও দৈনন্দিন জীবন প্রণালিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

এ পরিবর্তন আমাদের বহুদিনের সাংস্কৃতিক চর্চার ভিন্ন আঙ্গিক গড়ে তুলেছে বলেই প্রতীয়মান হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আমাদের শিল্পচর্চার পথে অগ্রপথিক হিসেবে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল থিয়েটার। এই এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সেই থিয়েটার ক্রমে নির্জীব ও কখনো কখনো মৃতপ্রায় রূপ ধারণ করেছে। এর কারণ হিসেবে প্রযুক্তিনির্ভর মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তনকে যেমন চিহ্নিত করা যেতে পারে, তেমনি বর্তমান শিল্পী বা শিল্পসংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার দীনতাকেও সমালোচনার টেবিলে আনা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বিনির্মাণে শিল্পীদের ভূমিকা কালে কালে দেশে দেশে অগ্রগণ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

কিন্তু সেই শিল্পী সমাজ যখন অথর্ব চিন্তায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে ভঙ্গুর কাঠামো নিয়ে কোনোমতে বেঁচেবর্তে আছে, তখন তারা সমাজ ও মানুষের জন্য আদতে কোনো অবদানই রাখতে সমর্থ হন না। এর ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের শিল্পী সমাজের গভীর দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আমাদের সমকালীন শিল্প যে সাধারণ মানুষের মনের কথা বলতে পারছে না তা চশমার মোটা ফ্রেম ছাড়া সাদা চোখে সহজেই ধরা পড়ে। জনসম্পৃক্ততাবিহীন এসব শিল্প সহসা মানুষের বিনোদনের চাহিদা মেটাতে পারলেও বৃহৎ পরিসরে কালোত্তীর্ণ কোনো মহোত্তম শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না।

আর তাই তো সাধারণ জনতা শিল্পের প্রাচীনতম শাখা থিয়েটার কিংবা সংগীতের বদলে টিকটক, ফেসবুক রিলসের মতো হালকা মেজাজের ভালগার বিনোদনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে ক্রমে। এর দায় ঢালাওভাবে সাধারণ জনতার ওপর না চাপিয়ে সংস্কৃতিচর্চায় কর্তাব্যক্তিদের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রকাঠামোর ফ্যাসিবাদকে মেনে নিয়ে তাদের এ নিশ্চুপ অবস্থান বৃহৎ পরিসরে আমাদের সামষ্টিক সংস্কৃতিচর্চাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ঢালাওভাবে সবাই নয়, কেউ কেউ সেখানে দায় এড়াতে পারেন না।

শিল্প সর্বদা বন্ধুর পথেই সাহসী যাত্রা করে। তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আমরা পাই রাষ্ট্রকাঠামোর ইতিহাসে ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১ কিংবা আশি-নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের দিকে তাকালেই। আশি-নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচার পতন আন্দোলনের সময় ব্যাপকভাবে পথনাটকের চর্চা শুরু করে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের নাটকের দলগুলো।

পথনাটক হচ্ছে ভীষণরকম জনসম্পৃক্ত ও জনপ্রিয় একটি শিল্পমাধ্যম। বর্তমানে আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন জনসচেতনতা তৈরিতে পথনাটককে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এই আশির দশকেই সেলিম আল দীন ও নাসির উদ্দিন ইউসুফের যৌথ প্রয়াসে সারা দেশে গড়ে ওঠে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের মতো বৃহৎ সংগঠন। স্বৈরশাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এমন কালচারাল-পলিটিক্যাল মুভমেন্ট আমাদের দীর্ঘকালীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই যেন পুনর্গঠন করে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ নির্মাণের আন্দোলনগুলোতে মধ্যবিত্তের অন্তর্ভুক্তির আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্রদের প্রতিবাদী ও সোচ্চার অবস্থান আমরা ইতিহাসের পাতায় সহসাই পাব। একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে সেই প্রতিবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল সাংস্কৃতিক কাঠামোর হাত ধরেই। যেমন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝে দানা বাঁধতে শুরু করে, তার আগেই ‘তমুদ্দুন মজলিস’ বা ‘সংস্কৃতি সংসদ’-এর মতো সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। আশির দশকে স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সূতিকাগার ‘জাতীয় কবিতা পরিষদ’ গঠন হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি ও অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিক এবং কবি শামসুর রাহমানের হাত ধরে। এমনকি চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানেও থিয়েটার কর্মীরাই প্রথম ১৯ জুলাই ছাত্রদের সঙ্গে সংহতি জানাতে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে মানববন্ধনে দাঁড়িয়েছিলেন। এ রকম অহরহ উদাহরণ টেনে আলোচনার পরিসরকে বড় করা যাবে সহজেই। তবে এ অতীতচারী সমৃদ্ধ ইতিহাসের বয়ান আমাদের সমকালীন ক্ষুরধারহীন শিল্পচর্চাকে লজ্জিত ও নতশির করে তোলে।

আমরা কি এ সংকটকালীন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কেবলই পতিতপাবনের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকব? কিন্তু ঊর্ধ্বে হাত না তুললে পতিতপাবনও সহায় হন না। চব্বিশের গণ-আন্দোলনের পর শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক বন্ধ করে দেয়া বা মামুনুর রশীদের মতো নাট্যব্যক্তিত্বের ওপর হামলাও এক ধরনের অশনিসংকেত হিসেবে দৃশ্যমান। আমাদের পুনর্বার ভাবার সময় হয়েছে। দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর পতনের পর ইতিহাসকে পুনর্পাঠ করার সময় হয়েছে। থিয়েটার কর্মীসহ সব শিল্পী-কলাকুশলীর সম্মিলিত জোটবদ্ধ পদক্ষেপ ছাড়া এ সংকট থেকে উত্তরণ একেবারেই সম্ভব নয়। সংস্কৃতিকর্মীদের মাঝে খারিজ বা বিভাজনের রাজনীতি এখনো জারি আছে। সেই বিভাজনের রাজনীতি সামগ্রিক অর্থে আমাদের সবার জন্যই ক্ষতিকর। আমাদেরকে মানুষের জন্য, মানুষের মাঝে, মানুষকে নিয়েই শিল্পচর্চার বন্ধুর পথে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই আশার খোরাক যদিবা মিলতে পারে। অন্যথায় জনসম্পৃক্ততাবিহীন, শক্তিশালী রাজনৈতিক ন্যারেটিভবিহীন অথর্ব শিল্প নির্মাণের দায়ে ইতিহাসের অমোচনীয় কালিতে কেবলই ঘৃণা আর ধিক্কার লেখা হবে মহাকালের খেরো খাতায়।

লেখক: সভাপতি, জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোট এবং শিক্ষার্থী, স্নাতকোত্তর শ্রেণি, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ