ব্রিটিশদের প্রায় দুইশ’ বছর শাসনের পর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ তিন টুকরো হয়ে গেল। এতে সবচেয়ে বেশি পীড়িত হলো কাশ্মির, পাঞ্জাব আর বাংলা প্রদেশ। র্যাডক্লিফের তৈরি ওই বিভাজনে সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা না থাকলেও শেষতক এর ক্ষত বয়ে বেড়াতে হয়েছে শিকড়চ্যুত সাধারণ মানুষকেই। র্যাডক্লিফ লাইন নোটিশ জানালো, এখন থেকে মুসলিমরা থাকবে এপার বাংলায় আর সনাতনীদের ঠাঁই হবে ওপার বাংলায়। এরপর কী হলো? আজীবনের ঠিকানা বদলে গেল; বদলে গেল জীবন, মাথায় চাপ চাপ জমে রইল সাম্প্রদায়িকতার ট্রমা। চোখের সামনে তারা পরিবার, প্রতিবেশী, স্বজনকে খুন হতে দেখেছে; নাড়ি-পোঁতা ভিটায় জ্বলতে দেখেছে দাউ দাউ আগুন। এ বিষয় নিয়েই এবারের সাহিত্য পাতার প্রধান রচনা

দেশ ভাগের ফলে শেকড়চ্যুত সব মানুষ পরে কি সত্যিই আর নতুন করে ঘর বাঁধতে পেরেছিল? প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে দুনিয়াদারিতে মত্ত হতে পেরেছিল আর? দেশভাগোত্তর ওপার বাংলায় ঋত্বিকের চলচ্চিত্র ত্রয়ী যেন এসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছে।

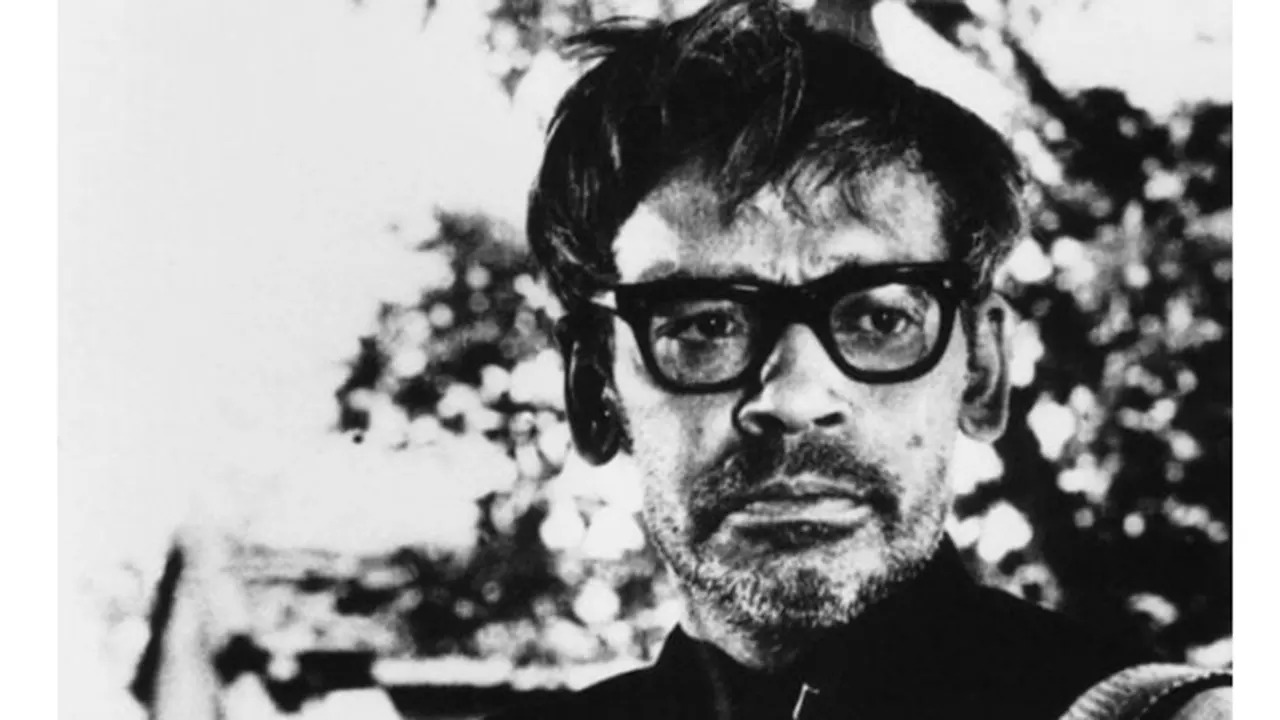

দেশভাগের বেদনায় নিমজ্জিত এক চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋত্বিক কুমার ঘটক (৪ নভেম্বর ১৯২৫-৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬) যেন মনোজগৎ থেকে পূর্ববঙ্গকে কখনোই বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি। পৈতৃক নিবাস তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রাজশাহী, জন্মেছিলেন ঢাকায়।

মানুষ হয়তো নিজের দেহটা সরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মন এক জটিল বস্তু, সে কি অত সহজে স্থানান্তরিত হতে পারে? নদীর ঢেউয়ের মতন রিফিউজি মানুষের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত পাড় ভাঙে। ফেলে আসা গ্রামের প্রতিটি ঘাস, উঠোনের তুলসী মঞ্চ কিংবা জলের ঘাটে কোথায় যেন মনটা পড়ে থাকে আজীবন। এত বড় আকাশ সে কি আর রিফিউজি কলোনিতে খুঁজে পায়! দেশভাগ তো হলো, তারপর এই ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষেরা রাষ্ট্র আর সমাজের সিস্টেম আর তার তৈরি হেজিমনিতে খাবি খেতে খেতে টিকে থাকে, যা ঋত্বিকের শিল্পমানসকে প্রভাবিত করেছে গভীরভাবে, যার প্রতিফলন ঘটেছে তার নির্মিত দেশভাগ ত্রয়ী—‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬০), ‘কোমল গান্ধার’ (১৯৬১) ও ‘সুবর্ণরেখা’ (১৯৬৫) চলচ্চিত্রে।

ওই তিনটি ছবিতে দেশভাগের সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ওইপারে দেশভাগ–পরবর্তী সময়ের মানুষের সংকট। এই সংকটে ঋত্বিকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাও যুক্ত হয়েছে। নিজেকে তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে আসা রিফিউজি চরিত্রে বসাতে পেরেছেন অনায়াসে। প্রকৃত সৃষ্টিশীল মানুষেরা হয়তো তা–ই করেন, একান্ত নিজস্ব অনুভূতি শিল্পের আবছায়ায় আড়াল করে রাখতে শেখেন। সুযোগ পেলেই তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষদের নিয়ে কাজ করেছেন, তাদের সংগ্রাম ও জীবনগাথাকে করেছেন চলচ্চিত্রের উপজীব্য। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি পাগলের মতো চাঁদা তুলে সহায়তা পাঠাতেন আর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে ছুটে এসে নির্মাণ করেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৭৩)। ছবিটি মুক্তিযুদ্ধ–পরবর্তী বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক অনন্য মাইলফলক।

একাধারে নাট্যকর্মী, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সাহিত্যিক ও শিক্ষক- ঋত্বিক ঘটক সব পরিচয় ছাপিয়ে উপনিবেশ-উত্তর ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান নির্মাতা হিসেবে স্বীকৃত। ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের (আইপিটিএ) কর্মী হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিল্পই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। এখানেই তার বামপন্থী চিন্তার উন্মেষ ঘটে। যদিও তিনি সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন না, তবুও মার্ককবাদী ভাবনায় তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। নিজেই বলেছেন, ‘আমি মার্কসিস্ট নই। কিন্তু আমার নির্মাণে আমি মার্কসিস্ট।’

১৯৫০-এর দিকে ঋত্বিক ঘটক থিয়েটার ছেড়ে চলচ্চিত্রে মন দেন। কারণ, তার বিশ্বাস ছিল যে চলচ্চিত্রই তাকে সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে মানুষের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে। সাহিত্য, নাটক কিংবা সিনেমা—ঋত্বিক কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমকে ভালোবাসেননি, বরং যে বক্তব্য তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, সেই বক্তব্যের উপযোগী মাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন সময় ও প্রেক্ষাপট অনুসারে। তার কাছে শিল্প ছিল সমাজবদলের হাতিয়ার, রাজনৈতিক চেতনা জাগানোর অস্ত্র। এ কারণে আজকের এই স্বল্প পরিসরে ঋত্বিকের ভিজ্যুয়াল ন্যারেটিভ স্টাইল নিয়ে আলোচনায় ঢুকব না; বরং ঋত্বিক যা বলতে চেয়েছেন, সেই বক্তব্যে গুরুত্ব দিতে চাই।

দেশভাগ ত্রয়ীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রতীকায়ন। ‘কোমল গান্ধার’-এ দুই নাট্যদলের দ্বন্দ্বে ফুটে ওঠে দেশভাগোত্তর সমাজের মতাদর্শগত ফাটল। হিংসা কীভাবে বিভেদের দেয়াল গড়ে তোলে এবং প্রায়ই চক্রান্ত কোন বাস্তবতায় সফল হয়, তা ফুটে উঠেছে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় একটি পরিবার দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে গোটা রাষ্ট্রকাঠামো কী করে শ্রমিককে শোষণ করে টিকে থাকে এবং এলিট শ্রেণিকে পরিতোষণ করে রাষ্ট্র তার ক্ষমতা বা স্ট্যাটাস ক্যু টিকিয়ে রাখে। ‘সুবর্ণরেখা’য় ফুটে উঠেছে রিফিউজি ক্যাম্প ও জাতপাতের দুনিয়ায় নারীর চরম প্রান্তিকীকরণ হয়।

পুরুষতন্ত্র কীভাবে নারীকে দেখে, কী করে তাতে মাতৃত্বের মতন দেবত্ব আরোপ করে এবং নারীর সব সিদ্ধান্তের অভিভাবক হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই আবার ঋত্বিক এঁকেছেন দুর্দান্ত সব নারী চরিত্র। ‘মেঘে ঢাকা তারা’র ‘নীতা’, ‘কোমল গান্ধার’–এর ‘অনুসূয়া’ আর ‘সুবর্ণরেখা’র ‘সীতা’—এই তিন নারী অনন্য হয়ে উঠে এসেছে। সেই ৬০-এর দশকে একটি মেয়ে নীতা পুরো সংসারের হাল ধরে আছে, সিনেমার শুরুতে আমরা দেখি, একটি মেয়ের পায়ের জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গেল; তারপর আমরা জানতে পারি, মেয়েটির নাম নীতা। ছবিটির শেষে আবারও আমরা আরেকটি মেয়ের পায়ের স্যান্ডেল ছিঁড়ে যেতে দেখি। এর মধ্য দিয়ে দরিদ্র পরিবারে জন্মানো নারীদের অনিঃশেষ সংগ্রামের যে সিস্টেম সমাজ বা রাষ্ট্রে তৈরি হয়, সেটাকে দেখি।

‘কোমল গান্ধার’-এর অনুসূয়ার সংস্কৃতি মনস্কতার পাশাপাশি পর্দায় তার সাবলীলতা দর্শককে কিছতা ধাক্কা দেয়। অনুসূয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, নেতৃত্ব গুণ ভৃগুর মতো কিছুটা খ্যাপাটে লোকের সঙ্গে সঙ্গে অনুসূয়ার অ্যাপ্রোচ ভারতীয় সিনেমার জন্য খুব একটা পরিচিত দৃশ্য নয়। আবার ভৃগুর প্রতি আকর্ষণের কথা অনুসূয়া খুব একটা লুকিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট নয় যেন। ওর মায়ের চোখের সেই অসাধারণত্ব সে মাঝেমধ্যে ভৃগুর চোখে দেখেছে বলে দলের এক মেয়েকে জানাতেও তা দ্বিধা থাকে না। অনুসূয়া ও নীতা— এই আশ্চর্য সুন্দর দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া দেবী। আর ‘সুবর্ণরেখা’র সীতার চরিত্রে অভিনয় করেন মাধবী। বয়সে ছোট হয়েও সীতার তার দাদার প্রতি অকালমাতৃত্ববোধ তৈরি হয়। কিন্তু সেই সীতা যখন প্রেমে পড়ে, তার দাদা বাদ সাধলে সীতা ভ্রুক্ষেপ করে না। বরং নিজের বাসনাকে স্বীকৃতি দিতে সে ঘর ছাড়ে এবং এক কঠিন সংগ্রামের জীবন তাকে বেছে নিতে হয়।

প্রচলিত সিনেমা থকে শুরু করে অনেক ‘আর্ট’ সিনেমায়ও নারী বা নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে ক্যামেরায় বিশেষ যত্নে তুলে ধরার যে ন্যারেটিভ স্টাইল তৈরি হয়েছে, ঋত্বিক সেসবের ধার ধারেননি; বরং নারীর শরীর যে বিক্রয়যোগ্য হয়ে বাজারে উঠতে পারে, সেটার এক ভয়ংকর চিত্র তিনি এঁকেছেন ‘সুবর্ণরেখা’য়। এটা হয়তো পূর্ববঙ্গের অনেক নারীরই বৈশিষ্ট্য, বিশেষত দরিদ্র বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক মেয়ে নিজের ও নিজের পরিবার এবং পারিপার্শ্বিকতার দায়িত্ব নিতে জানেন। ঋত্বিকের মূল চরিত্র হয়ে উঠেছেন সেই নারীরাই। তবে বিষয়টির অতি সরলীকরণ তিনি করেননি।

নেতিবাচক নারী চরিত্ররাও এসেছে ঋত্বিকের ছবিতে। শান্তাদের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি ও চক্রান্তের পরিণতিতে নাটকের মঞ্চায়ন বাধাগ্রস্ত হয় ‘কোমল গান্ধার’–এ। অন্যদিকে নীতার প্রেমিককে বিয়ে করতে নীতার ছোট বোন পিছপা হয় না, যাতে নীতা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

নীতার মায়ের আচরণ আমাদের কাছে স্বাভাবিক ঠেকে না। সংসার চালানোর স্বার্থে তিনি নীতাকে বিয়ে দিতে চান না। বরং নীতার প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে দেন ছোট মেয়েকে এবং বিষয়টি মোটামুটি ঝামেলা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে যায়। পরিবারটির মধ্য দিয়ে ঋত্বিক রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধকেই যেন প্রশ্ন করেছেন। যে কৃষক–শ্রমিকের ঘামে ভেজা অর্থে দেশ চলে, ক্ষমতাসীনরা প্রাসাদ গড়ে, মসনদ পাকাপোক্ত করে, সেই কৃষক–শ্রমিকের জন্য রাষ্ট্র এমন সিস্টেমই আসলে তৈরি করে রাখে যেন সে কখনো ওই পুঁজিপতির আসনে পৌঁছাতে না পারে। ছবিতে নীতার মা তার এই সিদ্ধান্তকে জাস্টিফাই করারও চেষ্টা করে।

দেশভাগের ফলাফলস্বরূপ এই মনোবৈকল্য কেবল ‘মেঘে ঢাকা তারা’তেই নয়, আমরা ‘কোমল গান্ধার’-এও পাই। পদ্মার চরে গিয়ে ভৃগু আর অনুসূয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আবিষ্কার করি যে ওরা দুজনই ’৪৭-এর মর্মান্তিক স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে। কাগজে–কলমে দেশভাগ হলেও মগজে ও মননে বয়ে চলছে সেই নিরাপদ জীবনের স্মৃতি। তারপর সেই বিখ্যাত পরিত্যক্ত রেললাইনের গতিময় শব্দ, দৃশ্যটি যেন দর্শকের অন্তর্জগতে জাগিয়ে তোলে দেশভাগের ঝড়। অনুসূয়ার সঙ্গে কথোপকথনের একপর্যায়ে ভৃগুর কঠিন মুখোশ খসে পড়ে, উন্মোচিত হয় এক শেকড়হীন মানুষের ক্ষতবিক্ষত মন। ভৃগু জানায়, সেও একসময় হাসত, কাঁদত আর আনন্দ করত। কিন্তু মা-বাবার করুণ মৃত্যু তার জীবনকে থামিয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে ‘সুবর্ণরেখা’য় জীবনযন্ত্রণা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ওপারে গিয়েও আঞ্চলিকতা নিয়ে দ্বন্দ্ব, জাতপাত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সীতা ভাইকে ছেড়ে চলে গেলে ঈশ্বর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং জীবন থেকে ছিটকে পড়ে। আর শেষ দৃশ্যে সীতার বঁটি হাতে ঈশ্বরকে হত্যা—এ যেন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক বিরলতম সহিংসতার মুহূর্ত। মৈনাক বিশ্বাস একে বলেছেন ‘ভারতীয় চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সহিংস দৃশ্যগুলোর একটি’, যেখানে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি মিশে যায় জাতির বিভক্ত ইতিহাসের সঙ্গে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল মনোবৈকল্য।

দেশভাগ ত্রয়ী তাই কেবল সরাসরি রাজনৈতিক পাঠের চলচ্চিত্র নয়; বরং রাজনীতি এসেছে সূক্ষ্ম মেজাজ নিয়ে, কিছুটা ইতিহাসের বয়ান তৈরি হয়েছে নির্মোহ ভঙ্গিতে। তাতে গুরুত্ব পেয়েছে সমাজতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব দুটোই। নীতার ‘আমি বাঁচতে চাই’—এই উচ্চারণই হয়তো দেশভাগ ত্রয়ীর মূল কথা। ঋত্বিক ঘটক বিশ্বাস করতেন, যে স্বাধীনতা মানুষের শেকড় কেড়ে নেয়, সে স্বাধীনতা সবার নয়। কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হকের ‘কালো বরফ’ (১৯৭৭-এ লেখা, ১৯৯২-এ প্রকাশিত) পাঠের পরও এই অনুভূতি পাঠককে তাড়িয়ে বেড়ায়। একটা দেশ বা পতাকার জন্য একটা বিরাটসংখ্যক মানুষকে যে পরিমাণ হারাতে হয়, তার বিনিময়ে আমরা হয়তো পাই এক নতুন শাসক, স্বাধীনতা নয়। ফলে এই হারানোতে কোনো গৌরব খুঁজে নিতে পারে না পীড়িত জনগণের সেই অংশ। এ কারণেই মাহমুদুল হকের মূল চরিত্ররা মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্লিপ্ত থেকেছেন।

যদিও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ঋত্বিক ভীষণ ইতিবাচক ছিলেন, তবুও ন্যারেটিভ বা বক্তব্য নিয়ে আন্তরিক হলেও ঋত্বিক চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র ভাষাকে ব্যবহার করেছেন রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে। তার নিজের ভাষায়, ‘থিয়েটার ছেড়ে সিনেমায় এসেছি আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে। যদি কখনো মনে হয়, এর চেয়ে কার্যকর কোনো মাধ্যম আছে, তবে সেটাই বেছে নেব।’ যদিও ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার হয়েও নিজেকে সব সময় সাধারণের সমান্তরালে রাখতে পারার এই বিশেষ ক্ষমতাই তাকে সবার থেকে কোথাও একটা আলাদা করে রেখেছে।

আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ