রহমান মৃধা

ইতিহাস টেনে এনে শুধু পুনরাবৃত্তি নয় বরং নতুন করে ভাবতে শুরু করা সময়ের দাবি। অতীতের ভুল সংশোধন করুন এবং নতুন করে কীভাবে ভিন্ন পথ অবলম্বন করা সম্ভব বরং সেটা নিয়ে চিন্তা করুন। সমাধান হয়তো তৎক্ষণাৎ আসবে না। তবে বারবার চেষ্টা করতে থাকলে নতুন কিছু শিখতে পারবেন। এ বিষয়ে আপনি যদিও শতভাগ নিশ্চিত নন, কিন্তু আমি বলছি পরিবর্তন সম্ভব।

ইতিহাস থেকে শুধু পুনরাবৃত্তি নয়, বরং তা থেকে শেখা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করাটাই আজকের সময়ের অগ্রাধিকার। ইতিহাস কেবল ঘটনাবলির তালিকা নয়; এটি এমন এক জ্ঞানভাণ্ডার; যা ভুলগুলো চিনে নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করতে পারে। তবে ইতিহাসের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি বা যরংঃড়ৎু ৎবঢ়বধঃং রঃংবষভ ধারণাটি অনেক সময় বিভ্রান্তিকর; বরং বলা ভালো- যরংঃড়ৎু ফড়বংহ’ঃ ৎবঢ়বধঃ রঃংবষভ, নঁঃ রঃ ড়ভঃবহ ৎযুসবং। অর্থাৎ ইতিহাস নিজের মতো করেই ফিরে আসে। কিন্তু হুবহু নয়; বরং অনুরূপ প্রেক্ষিতে, নতুন রূপে, নতুন সংকেত নিয়ে। তাই ইতিহাস থেকে আমাদের শেখার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ‘হিউমিলিটি’ অর্থাৎ আমাদের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করা এবং নম্র হয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

ভুল শুধরে নেওয়ার জন্য প্রথমেই জানতে হবে সেই ভুল আসলে কোথায় ঘটেছে—পরিকল্পনায়, না বাস্তবায়নে। ভুল নির্ধারণ করতে হলে আমাদের বুঝতে হবে কোন ধরনের ৎবপঁৎৎবহপব ঘটছে এবং তার পেছনে কী মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক কাঠামো কাজ করেছে।

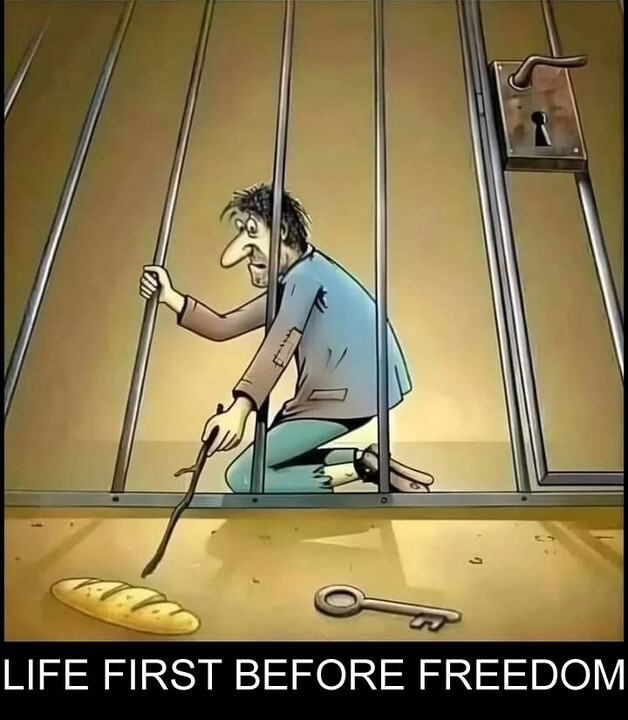

ইতিহাস লিনিয়ার নয়। এটি একধরনের জটিল গ্রাফ, যেখানে একটি ঘটনার একাধিক কারণ এবং বহু স্তরের পরিণতি থাকতে পারে। এই শিক্ষাটাই জরুরি। না হলে আমরা কেবল পুনরাবৃত্তির ফাঁদে পড়ে যাব। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইতিহাস বুঝতে হলে আমাদের চাই ক্রিটিক্যাল চিন্তা ও আলোচনার স্বাধীনতা।

শুধু পাঠ্যবই পড়ে নয়; বরং বিতর্ক, মতভেদ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে। কারণ রাজনীতি, গণমাধ্যম কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট হয়। বহুমাত্রিক চর্চা ছাড়া ইতিহাস চেনা যায় না। তবে পুরোনো পদ্ধতি অন্ধভাবে অনুসরণ করলে আমরা চিরকাল একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব।

মানসিকভাবে আমাদের প্রিভেনশন বায়াসের বিরুদ্ধে যেতে হবে; যেখানে আমরা পরিচিত পথ বেছে নিই শুধু নিরাপত্তার জন্য। পরিবর্তে, দরকার নতুন উপায়ের সন্ধান, নতুন কল্পনা, এবং নতুন সাহস। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কোরিয়ান সংকটে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি না করে, ইতিহাস থেকে শেখার মাধ্যমে নতুন এক কৌশল নেন। সেটাই ছিল পৎবধঃরাব ৎব-সধঢ়ঢ়রহম। ইতিহাস হুবহু অনুকরণ নয়; বরং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নতুন কৌশলের জন্ম।

আমি আশা করবো, আপনি আরো নতুন কিছু যুক্ত করবেন। যেমন- স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যপুস্তক থেকে পুনরাবৃত্তি সরিয়ে বা অতীতের প্যাচাল সর্টআউট করে ইনোভেটিভ পদ্ধতিতে নতুনত্বের সন্ধানে এগিয়ে আসবেন। পাঠ্যক্রম কেবল তথ্য বহনের নয়, বরং চিন্তার মুক্তির ক্ষেত্র হয়ে উঠুক। প্রশ্ন উঠুক-শুধু কী ঘটেছিল, তা নয়; কেন ঘটেছিল, কীভাবে এড়ানো যেত, এবং ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে কী করা যেতে পারে? এই প্রশ্নগুলো শিক্ষার কেন্দ্রে না আনলে ইতিহাস শুধু পুনরাবৃত্তি থেকেই যাবে।

শুধু অতীত জানলেই চলবে না, নতুন ভবিষ্যৎ গঠনের কৌশলও আমাদের জানতে হবে। আর তার শুরু হতে পারে শিক্ষাক্রম থেকেই। আজকের বিশ্বে শিক্ষাক্রমের ইনোভেশন মানে শুধু ডিজিটাল টুল ব্যবহারে সীমাবদ্ধ নয়, বরং শেখার পদ্ধতিকে মনস্তাত্ত্বিক, আন্তঃবিষয়ভিত্তিক এবং সমস্যাভিত্তিক করে তোলা। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ ইতোমধ্যেই এ পথে এগিয়েছে। যেমন- ফিনল্যান্ডে,। উদাহরণস্বরূপ- পাঠ্যসূচিতে ঢ়যবহড়সবহড়হ-নধংবফ ষবধৎহরহম চালু করা হয়েছে; যেখানে ছাত্ররা আলাদা আলাদা বিষয় নয়, বরং একটি বাস্তব সমস্যা নিয়ে দলগতভাবে কাজ করে; যা একই সঙ্গে ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক শিক্ষাকে সংযুক্ত করে।

বাংলাদেশেও এমন পদ্ধতি চালু হতে পারে- যদি আমরা পাঠ্যক্রমে প্রকল্পভিত্তিক শিখন, সমস্যা-সমাধানমূলক শেখা ও প্রযুক্তিনির্ভর বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করি। এআই- ভার্চুয়াল রিয়ালিটি কিংবা গেমিফিকেশন যেমন শেখার অভিজ্ঞতাকে জীবন্ত করে তুলতে পারে, তেমনি এটি ছাত্রদের চিন্তা করতে শেখায়- ‘কি শিখছে’ না, বরং ‘কেন শিখছে’ এবং ‘কি কাজে লাগবে’, তা বুঝে নিতে। এমন পরিবর্তন শুরু হতে পারে একটি প্রশ্ন দিয়ে- ‘এ পাঠটি জীবনকে কীভাবে ছুঁয়ে যায়?’ এ প্রশ্নটি শিক্ষার্থীর চিন্তা, কল্পনা ও কার্যকারিতা- তিনটি স্তরেই আন্দোলন ঘটাতে পারে।

একটু ভাবুন- প্রযুক্তি একদিন আমাদের জীবনে ছিল না। আজ আমাদের হাতের ফোনে যে তথ্যের জগৎ, তা এক সময় কল্পনারও বাইরে ছিল। আজ যে এআই, ইন্টারনেট, স্মার্ট ক্লাসরুম ব্যবহার হচ্ছে; তা ২০ বছর আগেও ভাবা যেত না। কিন্তু এগুলো এসেছে কারণ কেউ একদিন ইতিহাসের বাইরে ভাবতে সাহস করেছিল। কেউ বলেছিল- ‘চলো, অন্যভাবে ভাবি।’ কিছু ভুল করেও শিখেছে। আর তাই নতুন কিছু তৈরি করতে পেরেছে। আজও সেই একই সাহস আমাদের দরকার।

শুধু ইতিহাসের শেকড়ে আটকে থাকলে চলবে না; আমাদের ভবিষ্যতের ডানা গজাতে হবে। শেকড় হোক আত্মপরিচয়ের প্রতীক আর ডানা হোক স্বাধীনতা ও সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবি। পাঠ্যক্রম হোক পরীক্ষার খাতা নয়, বরং জীবনের প্রস্তুতির মানচিত্র।

অতীত জানুন। কিন্তু ভবিষ্যতের নকশা তৈরি করার সাহসও রাখুন। পরিবর্তন সম্ভব- শুধু ইচ্ছা নয়, প্রস্তুতি, চিন্তা ও কৌশলের সমন্বয়ে তা বাস্তব। আপনার হাতে এখন ইতিহাসের কালি নয়, ভবিষ্যতের ক্যানভাস। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কী আঁকবেন?

লেখক: গবেষক ও সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন

(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)

আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ