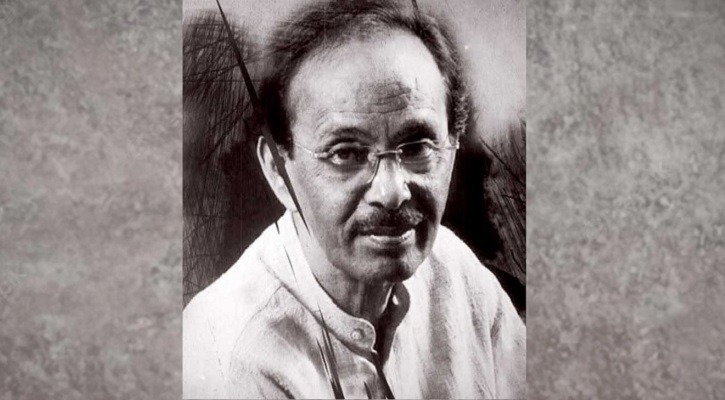

হুমায়ূন আহমেদ নিজেকে পাঠকের জন্য অনিবার্য করেছেন। পাঠককূলও তাকে সাদরে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি। বিশেষত কোটি বাঙালি তরুণ তাকে আগ্রহ নিয়ে পাঠ করতে কালক্ষেপণ করেনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার লেখা পড়েছেন, শেষে বুক পকেটে সেই রসদ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন পাঠক। লেখকের লেখা, তার দার্শনিক বক্তব্য, উক্তি, তার দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তরুণদের প্রবলভাবে সংক্রমিত করেছে বারবার। ফলে তারা কেউ হিমু হতে চেয়েছেন, কেউ হয়েছেন রূপা, কেউ রহস্যপুরুষ মিছির আলীর মতো ভাঙা চশমায় দেখেছেন সমাজ ও সমকালকে। এ বিষয় নিয়েই এবারের সাহিত্য পাতার প্রধান রচনা

হুমায়ূন আহমেদ কথাশিল্পী ও কথার অনন্য জাদুকর। মারপ্যাঁচে কথার খেলা তার চেয়ে এত সহজে কে কবে খেলতে পেরেছেন। সহজ কথা যে সহজে কওয়া যায় তা তাকে না দেখলে, লেখা না পড়লে, আমরা বুঝতে পারতাম না। চেনা গল্প, চেনা চারপাশের কথা তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে গেছেন তার রচনায়। যেসব কথা বলা যায় তা তিনি বলেছেন। এমনকি ভদ্রসমাজে যেসব কথা বলা কঠিন সেসব কথাও বলেছেন অবলীলায়। তিনি একাধারে লিখেছেন—নিয়মিত, বিরতিহীন, ক্লান্তিহীন। লেখার জন্য বহু পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক ত্যাগেও তার রেকর্ড পাওয়া যায়।

বিপুল পাঠকের নজর থেকে লেখকের কোনো কর্মকান্ডই ছিটকে পড়ে না। পাঠকের আতশকাচের তলায় তাই লেখক হুমায়ূন আহমেদের জীবনের কোনো সম্পর্ক, কোনো অনুষঙ্গ, কোনো বিষয়ই বাদ যায়না। তাতে লেখকের বা লেখকের পরিবারের যতটুকু স্বস্তি বা অস্বস্তি থাকুক না কেন, পাঠক সেসবকে কখনোই পাত্তা দিতে আগ্রহ দেখায়নি। পাঠক ভালোবেসেই এই ব্যবচ্ছেদ করেছেন—যেমন আর দশজন লেখকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না। লেখককে যখন কোনো পাঠক খুব একান্ত করে কল্পনা করেন তখন সেই লেখকের ওপর পাঠকের অধিকার জন্মায়। পাঠক তো ক্ষেত্র বিশেষে লেখকের সঙ্গে ঘর-সংসার পর্যন্ত বাঁধিয়ে ফেলেন। এই অধিকার এমন অধিকার যেন তাকে মরণের কাছেও হার মানতে দিতে চায় না। হুমায়ূন আহমেদ যখন জটিল রোগে আক্রান্ত, তখনও পাঠক তাকে ভালোবাসার বন্যায় ভাসিয়েছেন। মনে হয়েছে—এই ভালোবাসার জোরেই হয়ত লেখক এ দফায় ফিরে আসবেন। তিনি ফিরে এলেও নিউইয়র্কের আকাশের সেই ঝরঝরে রোদের ঝিলিক হয়ে আসেননি। বেলেভ্যু থেকে এসেছেন কফিন বন্দি হয়ে। ডাক্তার, চিকিৎসা বিজ্ঞান আর বড় হাসপাতালের কৌশলকে হারিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন।

শ্রাবণের বৃষ্টিতে কাতর বাঙালি কেঁদেছে আঝোরে। শহীদ মিনারের শোকমিছিলে জড়ো হয়েছেন, প্ল্যাকার্ডে লিখে এনেছেন, ‘ইউ উইল বি রিমেম্বারড বাই অব আস।’ পাঠক তার কথা রেখেছেন—আজও সমানভারে তাকে স্মরে সবাই। হুমায়ূন আহমেদবিহীন বইমেলা আঁচ করা যায়। বিশেষ কোনো স্টলে পাঠকের দীর্ঘ সারি নেই, লেখক এসেছেন বলে সেই উচ্ছ্বাস নেই। এখন যেটুকু আছে সেটুকু কেবল গতানুগতিক। ফলে হুমায়ূন আহমেদ আজো অজেয় হয়েই রইলেন। পাঠকের বিপুল আগ্রহের কেন্দ্রে থেকে তিনি চিরজাগরুক রইলেন। পাঠকের বুকসেলফে, পড়ার টেবিলে আর সর্বোপরি মানুষের হৃদয়ে অজেয় থাকার সকল শর্ত নিয়ে তিনি এখনও উপস্থিত। ‘তার নন্দনের বিপুল গ্রাহকতার শর্ত’ নিয়ে তিনি হাজির আছেন প্রতিদিন, প্রতিটি মাস ও বছরে।

বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়িতে তার নিজের বই দেখে জীবদ্দশায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। এত পাঠক, এত ভক্ত। তার সৃষ্টি হিমুতে তিনি বলছেন, ‘মানুষের মস্তিষ্ক অপ্রিয়জনদের ছবি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। প্রিয়জনদের ছবি কোনো এক বিচিত্র কারণে কখনো সাজায় না। যেজন্যে চোখ বন্ধ করে প্রিয়জনদের চেহারা কখনোই মনে করা যায় না।’ অথচ কে না জানে যে—তার পাঠক মনের দেয়ালে তার ছবি লটকিয়ে রেখেছে দিনের পর দিন। পুরোদস্তুর শিল্পীর জীবন ছিল হুমায়ূন আহমেদের। লেখকের যেমন ঝোঁক থাকে, তার অভিমান, দুঃখবোধ, মেজাজমর্জির আনপ্রেডিকটেবল অবস্থা—তার পুরোটুকু তার ভিতরে ছিল বলে তার পরিবারের সদস্যদের কথায়-লেখায় ধৃত হয়। তিনি পাঠকের জন্য কেবল জাদুর বাক্স খোলেননি। নানাভাবে, নানাকাজে চমকে দিয়েছেন পরিবার, বন্ধু ও কাছের মানুষদেরকে।

হুমায়ূন আহমেদ অতিথিপরায়ণ। তার বাড়িতে বড় রান্নাবান্না হতো নিয়ম করে। নিয়মিত সেখানে অতিথি খেতেন। তিনি অতিথিদের নিয়ে খেতে ভালবাসতেন। ভালোবাসতেন বড় মাছ-মাংস। দেদার কিনতেনও সেসব। সম্ভবত তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত- হিমু। হুমায়ূন আহমেদের নিজের ভাষ্যে জানা যায়- তিনি মন-মেজাজ ভালো না থাকলে তিনি হিমু সিরিজ লিখতেন। ‘হিমুকে নিয়ে কতগুলো বই লিখেছি নিজেও জানিনা। মন মেজাজ খারাপ থাকলেই হিমু লিখতে বসি। মন ঠিক হয়ে যায়। বেশি লেখার ফল শুভ হয় না। আমার ক্ষেত্রেও হয়নি। অনেক জায়গাতেই লেজে গোবরে করে ফেলেছি। হিমুর পাঞ্জাবির পকেট থাকেনা অথচ একটা বই-এ লিখেছি সে পকেট থেকে টাকা বের করল। হিমুর মাজেদা খালা এক বইয়ে হয়ে গেল মাজেদা ফুপু। তবে হিমু যে ঠিক আছে তাতেই আমি খুশি। হিমু ঠিক আছে, হিমুর জগৎ ঠিক আছে। তার বয়স বাড়ছে না। সে বদলাচ্ছে না।’

হিমু যে কেবল পাঠককে আনন্দ দিয়েছে তা নয় স্বয়ং লেখকও হিমুকে নিয়ে আন্দোলিত থেকেছেন সদা। এই হিমুর প্রকৃত নাম হিমালয়। হিমু হলুদ রঙের পাঞ্জাবী পরলেও তাতে পকেট থাকেনা। পরে সেখান থেকে সার্টিফিকেট বের করে লোকজনকে দেখায়। নিজের নামের প্রমাণ হিসেবে। লোকে বিশ্বাশ করে না মানুষের নাম হিমালয় হতে পারে। এই হিমু প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে দার্শনিক কথা বলে। বলে অভ্যস্ত। বোহেমিয়ান স্বভাবের হিমুকে দিয়ে জীবনবোধের নানা কথা বলিয়েছেন লেখক। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, তাদের আবেগ, তাদের নানাবিধ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ হিমু সিরিজে পাওয়া যায়। হিমু রিমান্ডে উপখ্যানে নারী-পুরুষ ও রূপবতী নারী সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়।

হিমুর ভাষ্যে জানা যায়, পৃথিবীতে সবচেয়ে অপ্রীতিকর দৃশ্য হলো পুরুষমানুষের চোখের পানি। পুরুষ মানুষকে যে কাঁদতে নেই, আমাদের সমাজে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক এই ধারণা হিমুর ভেতরেও সংক্রমিত হয়। আবার হিমু বলে, ‘অতিরিক্ত রূপবতীরা বোকা হয়, এটা জগতের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।’ এসবের বাইরে তিনি সুখ-দুঃখের রঙ নিয়েও এবং হিমুতে ভাষ্য নির্মাণ করেন। তিনি বলেন, ‘দুঃখের চোখের পানি হবে নীল। দুঃখ যত বেশি হবে নীল রং হবে তত গাঢ়। রাগ এবং ক্রোধের অশ্রু হবে লাল। দুঃখ এবং রাগের মিলিত কারণে যে-চোখের পানি তার রঙ হবে খয়েরি। নীল এবং লাল মিলে খয়েরি রঙই তো হয়?’ হিমু বহেমিয়ান হলেও ‘সিরিয়াস’ এবং ‘টিপিক্যাল’ কথা বলতেও তার জুড়ি নেই। তবে হিমু সব সময় যে এসব সিরিয়াস কথা বলে, তা নয় অনেকক্ষেত্রে তাকে কেন্দ্র করে যারা আবর্তিত তারাও এসব সিরিয়াস কথা বলেন দ্বিধাহীনচিত্তে। তবে তারা প্রায় কেউই সিরিয়াস গোছের লোক নয়। কখনো চোর, কখনো ভিক্ষুক বা কখনো রিকশাওয়ালা এমনসব জটিল বিষয়ের মোকাবিলা করেন (এবং একইসঙ্গে দার্শনিক মন্তব্য করেন); যা অনেকক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য বটে।

তোমাদের এই নগরে উপাখ্যানে হিমুকে নানাবিধ উপদেশ দেয় এক ভদ্রলোক চোর। তিনি বলেন, মহাপুরুষদের জন্ম-মৃত্যু একই দিনে হয়। তিনি গৌতম বুদ্ধকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেন। অপরাধবিদ্যা সম্পর্কে হিমুর (হুমায়ূন আহমেদের) তার অগাধ বোধ। অপরাধী অপরাধ শেষে আবার অপরাধের অকুস্থল পরিদর্শন করে। কীভাবে জেল পালায়, জিজ্ঞাসাবাদের সময় কীভাবে দোষ স্বীকার করে, অপরাধ না করেও কীভাবে দায় কাঁধে তুলে নেয়—তুলনামূলক ছোট অপরাধের দায়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেও অবলীলায় মহাত্মা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের দায় পর্যন্ত কাঁধে তুলে নেয়। কীভাবে ‘দি নিউ মদিনা আতর হাউস’-এর আড়ালে কাগজের কার্টনে ছোটখাটো অস্ত্রের চোরাচালান হয়। এসব ঘটনা লেখকের কাছে নস্যি, হিমু এসব পর্যবেক্ষণ করে, বলে চলে। কেবল প্রথাগত অপরাধ নয়, লেখক বা হিমু- কারো চোখই এড়ায় না সমাজস্থ অসঙ্গতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র। হিমুর আছে জল-এ লেখকের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ঢাকা শহরের গলির মোড়ে মোড়ে গড়ে ওঠা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানহীন শিক্ষাব্যবস্থাপনার করুণ চিত্র।

‘ঢাকা শহরে এখন স্টেট ইউনিভার্সিটির ছড়াছড়ি। ধানমন্ডির কোনো কোনো গলিতে তিনটা-চারটা করে ইউনিভার্সিটি। মাঝারি সাইজের বাড়ি ভাড়া করে ইউনিভার্সিটি বানানো হয়। বাড়ির গ্যারাজ হয় ভাইস চ্যান্সেলরের অফিস।’ ময়ূরাক্ষী (১৯৯০), হিমু (১৯৯৩), এবং হিমু (১৯৯৫), হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম (১৯৯৬), তোমাদের এই নগরে (২০০০), চলে যায় বসন্তের দিন (২০০২), সে আসে ধীরে (২০০৩), হলুদ হিমু কালো র্যাব (২০০৬), হিমু রিমান্ডে (২০০৮), হিমুর মধ্য দুপুর (২০০৯), হিমুর নীল জোছনাসহ (২০১০) হিমু সিরিজজুড়ে অকৃত্রিম রসবোধের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে চরিত্ররা বাদুর ও শেয়ালের মাংস খায়। সহজ গলায় মিথ্যা কথা বলে। একে অপরকে গাধা বলে তিরস্কার করে। আবার এই বলে জাস্টিফাই করে যে—কাছের মানুষকে গাধা বলা হয়। হিমু রিকশাচালক-ভিক্ষুকদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। হিমু নদী, জোনাকি, পূর্ণিমা, জোছনা ও বৃষ্টি ভালোবাসে। মাজার, পীর, মওলানা, ঝাড়-ফুঁক, বহুমাত্রিক কুসংস্কার হিমুর চারপাশে ডালপালা মেলে থাকে। পুলিশ, আনসার, পান ব্যবসায়ী আর চায়ের দোকানী থেকে শুরু করে সৎ চরিত্রের চোর হিমুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে।

হিমুর সঙ্গে পরিচিত তরুণী মেয়েরা খিলখিল করে হাসে। বোকা বোকা কথা বলে। তার রচনায় ‘থাপ্পর’ খুব শক্তিশালী বিষয়। চরিত্ররা একে অপরকে কারণে-অকারণে থাপ্পর দেয়। এই থাপ্পর এতাই প্রবল হয়ে ওঠে যে—শেষপর্যন্ত তার নাটক-চলচ্চিত্রেও তা স্থান নেয় অনায়াসে। তার গল্প-আখ্যানের চরিত্ররা নেত্রকোনার কেন্দুয়া, টাঙ্গাইলের ঘাটাইল ও ময়মনসিংহের গফরগাঁও-গৌরীপুর থেকে শহরে আসে, এসে নিজ নিজ লোকালয়ের ভাষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বহন করে, বহন করে নিজ নিজ জটিলতাও। নদী হুমায়ূন আহমেদের রচনায় শক্তিশালী অনুষঙ্গ। ময়ূরাক্ষীকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন এভাবে—‘ছোট্ট একটা নদী। তার পানি কাচের মতো স্বচ্ছ। নিচের বালিগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর দুধারে দূর্বাঘাসগুলি কী সবুজ! কী কোমল! নদীর ঐ পাড়ে বিশাল ছায়াময় একটা পাকুড় গাছ। সেই গাছে বিষণ্ন গলায় একটা ঘুঘু ডাকছে। সেই ডাকে একধরনের কান্না মিশে আছে।’ এখানেই বলেছেন নদীর কথা, নদীর পক্ষে জোরালো অবস্থানের কথা- ‘নদী তো সুন্দর হবেই, অসুন্দর নদী বলে কিছু নেই।’ হিমু সিরিজ কেবল নয় তার সমগ্র রচনা-নির্মাণজুড়ে রবীন্দ্রসংগীতের উপস্থিতি প্রবল। হিমুতে তিনি বলছেন, নাটকের শেষ দৃশ্যে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করার একটা নতুন স্টাইল শুরু হয়েছে; যার ফলে গানটা ভালো লাগে, নাটক ভালো লাগে না।’

খ্যাত লেখক হিসেবে ওই আকাক্সক্ষা হয়ত লেখকের মধ্যেও ছিল। তিনি চাইতেন তার মতো বা তার চরিত্রের অনুকরণে মানুষ হন্যে হয়ে তাকে খুজেঁ বেড়াক। খুঁজে বেড়িয়েছে, আজও খুঁজে বেড়ায়। তবু এই নিয়ে লেখকের কৌতূহল, কৌতূহলী তৃষ্ণা মিটেছিল কি না কে বলতে পারে। নয়তো তিনি এভাবে কেন (হলুদ হিমু কালো র্যাব-এ) বলবেন—‘মানুষ বড়ই অদ্ভুত প্রাণী। মৃত্যুর মুখোমুখি বসেও তার চেতনায় বিষ্ময় ও কৌতূহল থাকে। পুরোপুরি কৌতূহলশূন্য সে বোধহয় কখনোই হয় না।

রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও ভাটি অঞ্চলের হাসন রাজা, দুর্বিন শাহ, শাহ আবদুল করিম, গিয়াস উদ্দিন, রশীদ উদ্দিন, উকিল মুন্সী ও কুদ্দুস বয়াতীর গান তিনি তার সৃষ্টিতে অভাবনীয় দক্ষতায় প্রয়োগ করেছেন। হুমায়ূন আহমেদ তার লেখায় ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিষয়ের প্রাধান্য দিলেও তিনি যে ইতিহাসবিদ বা দার্শনিক নন, তিনি ইতিহাস লিখেননি—তা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তার সর্বশেষ উপন্যাস দেয়াল-এর একটি অংশ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হলে তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালত তখন তা সংশোধন না করে প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা দেয়। দেয়াল উপন্যাস সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—‘মনে রাখবে আমি একজন লেখক, ইতিহাসবিদ নই। আমি লিখব উপন্যাস, তোমরা লিখবে ইতিহাস।’ ইতিহাসের দায় এড়াতে গিয়েও তিনি নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েন। হিমুর নীল জোছনায় দেখা যায়, ‘ছামাদ মিয়া রবীন্দ্রনাথ সেজেছে। সে আগে একটা চায়ের দোকানের ক্যাশিয়ার ছিল। টাকা চুরির অপরাধে চাকরি গেছে। তবে সে রবীন্দ্রনাথের কসম খেয়ে বলেছে যে, টাকা চুরি করে নি। …সারা পৃথিবীতেই বিখ্যাত ব্যক্তির মতো সাজার প্রবণতা আছে। চার্লি চ্যাপলিনের জীবদ্দশাতেই চার্লি চ্যাপলিন সেজে পাঁচজন ঘুরে বেড়াত।’

আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ