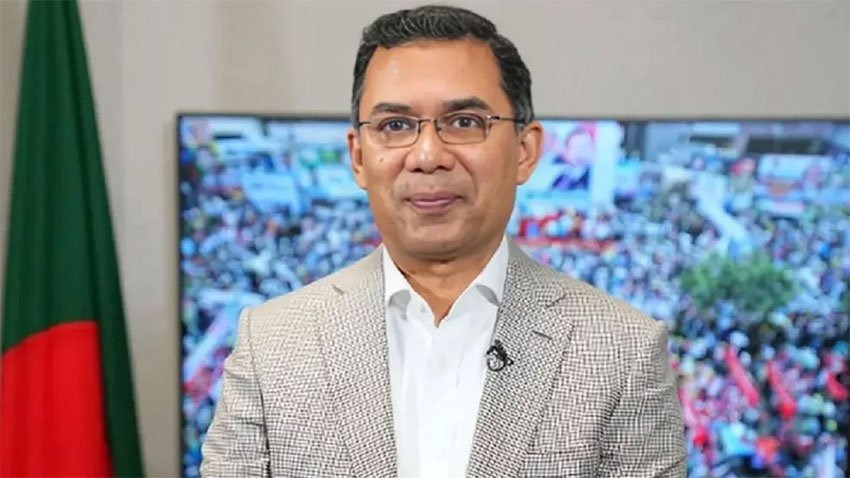

ড. জাহাঙ্গীর আলম

বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ছে। তাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্য চাহিদা। অন্যদিকে কৃষিকাজে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। হুমকির মুখে পড়ছে খাদ্যনিরাপত্তা।

বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ছে। তাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্য চাহিদা। অন্যদিকে কৃষিকাজে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। হুমকির মুখে পড়ছে খাদ্যনিরাপত্তা। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯ বিলিয়নে দাঁড়াবে। তখন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে প্রায় ৭০ শতাংশ। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের সঙ্গে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব নেতিবাচক। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিশ্বের ১০৯টি দেশের ৬৩০ কোটির মধ্যে ১১০ কোটি অর্থাৎ প্রায় ১৮ শতাংশ মানুষ চরম বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে ভুগছে।

জলবায়ুর ঝুঁকিতে রয়েছে প্রায় ৯০ কোটি মানুষ। পভার্টি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের প্রতিবেদনে বলা হয়, ৮৮ কোটি মানুষ অন্তত একটি জলবায়ু সমস্যার সরাসরি সম্মুখীন। এর মধ্যে ৬০ কোটি চরম তাপে, ৫৭ কোটি দূষণে, ৪৬ কোটি বন্যায় এবং ২০ কোটি খরায় ভুগছে। ৬৫ কোটির বেশি মানুষ একই সঙ্গে অন্তত দুই ধরনের ঝুঁকিতে আছে। ৩০ কোটির বেশি মানুষ তিন বা চার ধরনের বিপদের সম্মুখীন। অন্তত এক কোটি মানুষকে প্রতি বছর চারটি বিপদই মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এতে শিশু মৃত্যুহার, বাসস্থান, স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ছে। বৈশ্বিক গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে বাংলাদেশের হিস্যা ১ শতাংশের অর্ধেক মাত্র। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। চরম তাপমাত্রা, খরা, বন্যা ও বায়ুদূষণ ইত্যাদির কারণে আমাদের পরিবেশ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দারিদ্র্য ও খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা এখানে অনেক বেশি। সুপেয় পানি সংকট, জলমগ্নতা, লবণাক্ততা ও বাস্তুচ্যুতির আশঙ্কায় তটস্থ দেশের উপকূলের লাখ লাখ মানুষ। অন্যদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলে ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে মরুকরণ প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান নেতিবাচক প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হওয়া, বাস্তুচ্যুতি, লবণাক্ততা সম্প্রসারণ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধি, পানি সংকট ও স্বাস্থ্যঝুঁকি ইত্যাদি। ঘন ঘন বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙনের কারণে এরই মধ্যে দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে কৃষির উৎপাদন। তাছাড়া অবকাঠামো বিনষ্ট হচ্ছে। সাধিত হচ্ছে বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতি। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলা করা সম্ভব না হলে ২০৫০ সাল নাগাদ জিডিপির প্রবৃদ্ধির ৬ দশমিক ৭ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। এ সময় তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ২৮ শতাংশ ধান এবং ৬৮ শতাংশ গমের উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। আর সমুদ্রপৃষ্ঠ দশমিক ৬৫ মিটার বৃদ্ধি পেলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৪০ শতাংশ উর্বর জমি ডুবে যেতে পারে। ফলে দারুণভাবে বিঘ্নিত হতে পারে আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা।

জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষিতে। তাই খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে এখন আর প্রথাগত কৃষিপ্রযুক্তির ওপর নির্ভর করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে অগ্রসরমাণ প্রযুক্তির। অনুসরণ করতে হচ্ছে ক্লাইমেট স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার বা জলবায়ু অভিযোজিত, জলবায়ু সহনশীল কৃষিপ্রযুক্তির। এটি এমন একটি কৌশল- যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করতে, এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। এর মূলে রয়েছে অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসূচি। এর লক্ষ্য হচ্ছে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, উৎপাদনের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ও গ্রিন হাউস গ্যাস (জিএইচজি) কমানো।

বাংলাদেশে জিএইচজি নিঃসরণের পরিমাণ প্রায় ২৮১ দশমিক ৩৮ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড সমমান। এর গঠনে রয়েছে ৪৪ দশমিক ৮ শতাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ৪০ দশমিক ১ শতাংশ মিথেন এবং ১৩ দশমিক ১ শতাংশ নাইট্রাস অক্সাইড। মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের বেশির ভাগ নির্গমন হয় শস্য ও পশুসম্পদ খাত থেকে। আমাদের বার্ষিক জনপ্রতি নিঃসরণ প্রায় ১ দশমিক ৬১ টন কার্বন ডাই অক্সাইড সমমান। এনার্জি সেক্টর বা শক্তি খাত থেকে জিএইচজি নিঃসরণের মাত্রা বেশি, প্রায় ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ। শস্য, পশুপাখি, মৎস্য ও বন তথা সমন্বিত কৃষি খাত থেকে নিঃসরণ হয় ৩৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ, আবর্জনা থেকে ১৪ দশমিক ২৬ শতাংশ এবং শিল্প প্রক্রিয়া থেকে ৩ দশমিক ৩২ শতাংশ। এনার্জি খাতের কার্বন নিঃসরণ মূলত বিদ্যুৎ, যানবাহন, শিল্প, বসতবাড়িতে ব্যবহৃত শক্তি ও ইটভাটা থেকে আসে। কৃষি খাত থেকে নিঃসৃত মিথেন প্রধানত ধান চাষ, গবাদিপশু পাচক প্রক্রিয়া ও মলমূত্র থেকে আসে। ইউরিয়া ও ডিএপি সারের প্রয়োগ থেকে নিঃসরিত হয় নাইট্রাস অক্সাইড। তাছাড়া বনভূমি উজাড়, খর পোড়ানো ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে আসে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। বর্তমানে ফসল খাত থেকে প্রায় ৪১ শতাংশ, পশু পালন খাত থেকে ৫২ শতাংশ ও মৎস্য খাত থেকে প্রায় ৭ শতাংশ মিথেন নিঃসরণ হচ্ছে।

জিএইচজি নির্গমনের জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলো যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে বলে এনডিসি বা ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত তৃতীয় জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান বা এনডিসি ৩ অনুসারে ২০৩৫ সাল নাগাদ শর্তহীনভাবে নিজস্ব প্রচেষ্টায় ৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ জিএইচজি নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বিদেশী অর্থায়ন ও সহায়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে আরো ১৩ দশমিক ৯২ শতাংশ কমানো হবে। মোট নির্গমন কমানোর পরিমাণ দাঁড়াবে ২০ দশমিক ৩১ শতাংশ। খাতওয়ারিভাবে শক্তিতে ২৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ, শিল্পে ৭ দশমিক ৭১ এবং সার্বিক কৃষিতে ১১ দশমিক ৪৬ শতাংশ জিএইচজি নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এ নাগাদ প্রাপ্ত বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ফসল খাত, পশুপালন খাত ও মৎস্য খাত থেকে নিঃসরণ ক্রমাগত বেড়েছে।

কৃষি খাতে প্রশমন কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাসায়নিক সার ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, পশুপালন ও মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা উন্নত ও বিজ্ঞানভিত্তিক করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ মাটির নিচে ইউরিয়া সার প্রয়োগ, মাটির অ্যাসিডিটি নিরসনে চুন ব্যবহার, পানি সেচের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল শুকানো ও ভেজানো পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রিসিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানি, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নির্ধারণ করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। পশুপালনের ক্ষেত্রে ভালো মানসম্পন্ন খাবার এবং উত্তম বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। পানি সেচ ও মৎস্য আহরণের ট্রলারে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রযুক্তির ধারণ করা হচ্ছে। তবে কৃষিতে জিএইচজি নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে সার্বিক প্রচেষ্টা এখনো সীমিত। গবেষণায় অগ্রগতি কম।

অভিযোজন বা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে খাপ খাওয়ানো কর্মসূচি কৃষিতে বেশ দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতাসহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে তা ধারণের অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ স্বল্প জীবৎকাল, লবণসহিষ্ণু, বন্যাসহিষ্ণু এবং খরাসহিষ্ণু বিভিন্ন ধান জাতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এ জাতগুলোর উদ্ভাবক। উল্লেখযোগ্য জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্রি ধান ৬২, ৮৮; বিনা ধান ৭ (স্বল্প জীবৎকাল); ব্রি ধান ৫১, ৫২, ৭৯; বিনা ধান ১১, ১২ (বন্যাসহিষ্ণু); ব্রি ধান ৪৭, ৬১, ৬৭, ৭৩; বিনা ধান ১০ (লবণাক্ততাসহিষ্ণু) এবং ব্রি ধান ৫৬, ৫৭, ৬৬; বিনা ধান ১৪, ১৯, ২১ (খরাসহিষ্ণু) ইত্যাদি। গম, ভুট্টা, পাট ও নেপিয়ার ঘাসের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্ভাবন রয়েছে। তবে গবেষণার ক্ষেত্র থেকে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ পর্যন্ত প্রযুক্তি হস্তান্তরে সময়ের ফারাক অনেক বেশি; যা কমানো সম্ভব। এ ছাড়া শস্য পর্যায়ক্রম, শস্য বহুমুখীকরণ, আন্তঃফসল চাষ এবং শস্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে; যা অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর। অঞ্চলভেদে বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা, মাটির ধরন ইত্যাদি বিবেচনায় ফসলের পর্যায়ক্রম ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য একটি ফসল পর্যায়ক্রম এবং সমতলের জন্য অন্যটি দৃশ্যমান। এটা এমনভাবে অনুসরণ করা হয়; যাতে মাটির স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। একই সঙ্গে অধিক ফসল ও অর্থনৈতিক লাভজনকতা নিশ্চিত করা যায়। এতে খাদ্যনিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের কৃষি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এ নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যেমন উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি দেশের কৃষিবিদ ও কৃষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদন বৃদ্ধিও পেয়েছে। এখনো নিট ফলাফল ইতিবাচক। আগামীতে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। এর জন্য গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। সরকারের আর্থিক সহায়তা ও নীতিগত সমর্থন বাড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং সহনশীল প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে অগ্রসরমাণ কৃষিপ্রযুক্তি সম্পর্কে। এক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে কৃষক, গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী, বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মী এবং বেসরকারি ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কাজের সমন্বয় ঘটাতে হবে। তাতে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো অর্থায়ন। এ নাগাদ জলবায়ু কর্মসূচির অর্থায়নে কৃষি খাতের হিস্যা খুবই কম।

২০৩৫ সাল নাগাদ জিএইচজি নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে বাংলাদেশের খরচ হবে প্রায় ১১৭ বিলিয়ন ডলার। এর ২৩ ভাগ সংস্থান করবে দেশের সরকার। বাকি ৭৭ শতাংশ আসতে হবে বিদেশী অর্থায়ন থেকে। এ অর্থ জোগাড় করা বেশ কঠিন। এটা নির্ভর করবে বাংলাদেশের দরকষাকষির দক্ষতার ওপর। নভেম্বর ২০২৫-এর ১০ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত ব্রাজিলের বেলেম শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কপ ৩০ সম্মেলন। এতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা আমাদের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরতে পারবেন। শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারবেন বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং ক্ষতি ও লোকসান সহায়তা আদায়ের জন্য। সেক্ষেত্রে কৃষি মূল আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃষি অর্থনীতিবিদ ও সাবেক মহাপরিচালক, বিএলআরআই

(মতামত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব)

আজকের প্রত্যাশা/কেএমএএ