- খালিদুর রহমান

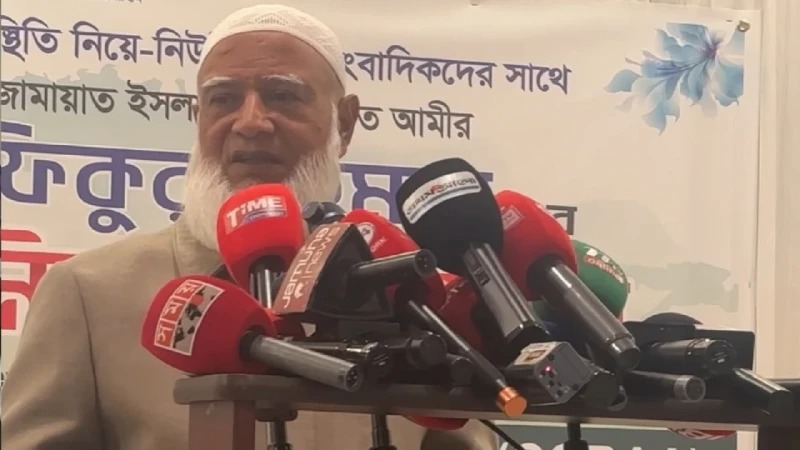

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবারো জমে উঠছে নির্বাচন-পূর্ববর্তী উত্তেজনা। যেন একটি অদৃশ্য যুদ্ধ চলছে- যেখানে প্রতিটি পক্ষ বলছে তারা গণতন্ত্রের পক্ষে, অথচ তাদের অবস্থান, বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডে দেখা যাচ্ছে বিপরীত সংকেত। প্রধান উপদেষ্টা যখন আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন, ‘নির্বাচন বানচালের জন্য ভেতর থেকে, বাইরে থেকে অনেক শক্তি কাজ করবে’, তখনই অন্যপ্রান্তে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের মন্তব্য বলছেন, ‘কোনো কারণে তো সঠিক সময়ে নির্বাচন না-ও হতে পারে’। এই দুই বিপরীত বক্তব্য যেন দেশের মানুষকে এক গভীর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে-আসলে কে চায় নির্বাচন, আর কে চায় অচলাবস্থা?

নির্বাচনের ফুল কবে ফুটবে-জনমনে যখন এই প্রশ্ন তখন সরকারের পক্ষ থেকে এখন দৃঢ় ঘোষণা আসছে, নির্ধারিত সময়েই ভোট হবে, যত বাধাই আসুক। কিন্তু অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তি জামায়াত বলছে, ‘জাতীয় নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদ ও সংস্কার প্রশ্নে গণভোট দিতে হবে।’ সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন আসতে পারে নির্বাচনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হঠাৎ গণভোটের দাবি কেন? এটি কি সত্যিই গণতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্যোগ, নাকি নির্বাচনের গতি শ্লথ করার একটি পরিকল্পিত কৌশল?

বাংলাদেশে নির্বাচন মানেই উত্তেজনা, পথ অবরোধ, হরতাল, কখনো রক্তপাত। কিন্তু এবারের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। কারণ, এবার নির্বাচনের আয়োজন করছে একটি তত্ত্বাবধায়ক কাঠামো, যার নেতৃত্বে আছেন একজন প্রধান উপদেষ্টা, যিনি কার্যত সরকারের নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি যখন বলেন, ‘ছোটখাটো না, বড় শক্তি নিয়ে বানচালের চেষ্টা হবে’, তখন স্পষ্ট হয়ে যায়, এটি কেবল রাজনৈতিক সতর্কবার্তা নয়-এর ভেতরে নিরাপত্তা, কূটনীতি ও ভূরাজনীতির সমীকরণও লুকিয়ে আছে।

বাংলাদেশের নির্বাচনি রাজনীতি সবসময়ই দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক শক্তিগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। ভারতের কূটনৈতিক দৃষ্টি ও কৌশল যেমন দেশের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে, তেমনি চীনের বিনিয়োগ ও অবকাঠামোগত প্রভাবও সমানভাবে উপস্থিত। আবার পশ্চিমা বিশ্ব-বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন চায় এমন এক স্থিতিশীল বাংলাদেশ, যেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং তাদের স্বার্থও সুরক্ষিত থাকবে। ফলে, যদি নির্বাচন অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে, তার অভিঘাত শুধু রাজনৈতিক হবে না-অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অস্থিতিশীলতাও বাড়বে।

এই প্রেক্ষাপটে জামায়াত নেতা সৈয়দ তাহেরের বক্তব্য নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেছেন, ‘কোনো কারণে তো সঠিক সময়ে নির্বাচন না-ও হতে পারে! তখনো তো জুলাই সনদ পাস করতে হবে।’ তার এই মন্তব্যে লুকিয়ে আছে একাধিক ইঙ্গিত। প্রথমত, তিনি যেন আগেভাগেই ধরে নিচ্ছেন, নির্বাচনের সময়সূচি ভেস্তে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সেই আশঙ্কাকে গণভোটের মতো নতুন ইস্যু দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা।

কিন্তু গণভোটের এই প্রস্তাব কতটা বাস্তবসম্মত? স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটি গণভোট হয়েছে, এবং অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক স্বার্থের হাতিয়ার। এখন আবার সেই ধারণা ফিরিয়ে আনার অর্থ কী? এটি মূলত একটি ট্যাকটিকাল মুভ-রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে মনোযোগ সরানোর প্রচেষ্টা।

জামায়াত দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে প্রান্তিক অবস্থানে ছিল। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর তারা আবার আলোচনায় ফিরে এসেছে। জাতীয় নির্বাচন হলে সেই প্রাসঙ্গিকতা দ্রুত হারিয়ে যেতে পারে-তাই গণভোট নামের নতুন ইস্যু সামনে এনে তারা নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান টিকিয়ে রাখার পথ খুঁজছে।

প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে দুটি শব্দ-‘ভেতরের শক্তি’ ও ‘বাইরের শক্তি’। ‘ভেতরের শক্তি’ বলতে বোঝানো হতে পারে সেই সব রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও স্বার্থান্বেষী মহলকে, যারা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার চেয়ে অচলাবস্থাকে নিজেদের জন্য বেশি লাভজনক মনে করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ তথাকথিত সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আবার কেউ আছে যারা গণতন্ত্রের পক্ষে বলে দাবি করলেও আসলে গণতন্ত্রের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

আর ‘বাইরের শক্তি’? সেটি হতে পারে আন্তর্জাতিক চাপ, কূটনৈতিক স্বার্থ কিংবা এমন কোনো বৈশ্বিক গোষ্ঠী যারা বাংলাদেশের স্থিতিশীলতায় নয়, বরং অস্থিতিশীলতায় নিজেদের সুযোগ দেখে। কারণ, বর্তমান ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশ একটি কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে-একদিকে বঙ্গোপসাগরের নীল অর্থনীতি, অন্যদিকে চীন-ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলে শক্তির টানাপোড়েন স্পষ্ট। ফলে প্রধান উপদেষ্টার ‘হঠাৎ করে আক্রমণ আসতে পারে’ মন্তব্যটি কেবল রাজনৈতিক নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তার বিশ্লেষণও বটে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি শ্রেণি সবসময়ই আলোচনায় থাকে-তারা নিজেদের বলে ‘সুশীল সমাজ’। এদের কেউ মানবাধিকার, কেউ সুশাসন, কেউ নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু এদের মধ্যে এমন কিছু কণ্ঠ আছে যারা প্রকৃতপক্ষে কোনো না কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাতের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। নির্বাচনের আগমুহূর্তে এরা যখন সংস্কার, সংলাপ বা নতুন গণভোটের মতো ইস্যু সামনে আনেন, তখন তা অনেক সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে। তাই প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে ‘ভেতরের শক্তি’ বলতে হয়তো এই অংশটিকেও বোঝানো হয়েছে।

ক্ষমতার রাজনীতিতে একটা বাস্তবতা হলো-নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এলে প্রায় সব সরকারই গণতন্ত্রের চেয়ে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখাকেই অগ্রাধিকার দেয়। শেখ হাসিনার আমলে এটাই ছিল মূল বাস্তবতা। বিরোধীদলবিহীন নির্বাচন, আন্তর্জাতিক চাপ এবং দমননীতি মিলিয়ে এক জটিল রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয়েছিল। এখনকার এই তত্ত্বাবধায়ক পরিস্থিতিতেও সেই পুরনো ছায়া যেন ফিরে আসছে-শুধু মুখপাত্র বদলেছে, কিন্তু অনিশ্চয়তার রূপটা একই রয়ে গেছে।

গণতন্ত্রের বাগানে ফুল ফোটার মৌসুম এলেও মাটিতে এখনো অনিশ্চয়তার ছায়া। তাই প্রশ্ন জাগে, আসন্ন নির্বাচন আদৌ নির্ধারিত সময়েই হবে কি? প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে যে দৃঢ়তা আছে, তাতে মনে হয় তিনি চান একটি সময়োপযোগী, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক। কিন্তু মাঠের বাস্তবতায় রাজনৈতিক বিভাজন, অর্থনৈতিক চাপ, এবং বহিরাগত প্রভাব এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হতে পারে তিন দিক থেকে। প্রথমত, রাজনৈতিক বিভাজন-বড় দলগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস, প্রার্থী নিয়ে টানাপোড়েন, কিংবা নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা নিয়ে মতানৈক্য। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক অস্থিরতা-বাজারে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, ও আন্তর্জাতিক বাজারের অনিশ্চয়তা রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়াতে পারে। তৃতীয়ত, অরাজনৈতিক বা বহিরাগত প্রভাব-কোনো বিদেশি স্বার্থগোষ্ঠী বা ধর্মীয় উগ্রপন্থি সংগঠন এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিতে পারে।

তবুও, প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে আশাবাদের এক সুর রয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘যত ঝড় আসুক, আমাদের সেটা অতিক্রম করতে হবে।’ এটাই এখন হয়তো নির্বাচনের সবচেয়ে বড় শক্তি-প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থিতিশীলতার বার্তা।

গণতন্ত্র কেবল ভোটের আয়োজন নয়; এটি একটানা চর্চার বিষয়। সংলাপ, আপস, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার মধ্যে দিয়েই গণতন্ত্র টিকে থাকে। কিন্তু যখন রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থকে গণতন্ত্রের চেয়ে বড় মনে করে, তখনই সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সংকট কেবল নির্বাচনের আয়োজনের নয়; এটি রাজনৈতিক আস্থার সংকট।

যদি জামায়াতের মতো দলগুলো গণতন্ত্রের নাম নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে, তবে তা শুধু নির্বাচনের ক্ষতি নয়, বরং রাষ্ট্রের ভাবমূর্তির ক্ষতিও ডেকে আনবে। আবার রাষ্ট্রের নেতৃত্বে যারা আছেন-তাদের দায়িত্বও কম নয়। কেবল কঠোর অবস্থান নয়, আস্থার পরিবেশ তৈরি করাই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ।

আজ বাংলাদেশের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রশ্নটি তাই অনেক গভীর-রাজনৈতিক দলগুলো কি সত্যিই জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় আন্তরিক, নাকি তারা নিজেদের ক্ষমতার হিসাবেই নির্বাচনকে দেখতে চায়? জনগণ এখনো গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখে, তারা চায় ভোট দিতে, প্রতিনিধি বেছে নিতে, নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে। এই জনগণের ইচ্ছাকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া না গেলে, নির্বাচনের অর্থই হারিয়ে যাবে।

অতএব, এখন সময় এসেছে সব পক্ষের নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার। তারা কি সত্যিই নির্বাচন চায়, নাকি চায় অচলাবস্থা টিকে থাকুক? যদি এই ছায়াযুদ্ধ চলতেই থাকে, তাহলে গণতন্ত্র আবারো পরাজিত হবে রাজনৈতিক কৌশলের কাছে। কিন্তু যদি সব পক্ষ উপলব্ধি করে যে গণতন্ত্রের মূল শক্তি জনগণই, তাহলে ‘ভেতর’ বা ‘বাইরের’ কোনো শক্তিই সেই ইচ্ছাকে ব্যাহত করতে পারবে না। আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে জরুরি প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত-যে কোনো ষড়যন্ত্র, প্রলোভন বা অনিশ্চয়তার মধ্যেও জনগণের ভোটাধিকারকে অটুট রাখা।

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক, কলামিস্ট

সানা/আপ্র/০১/১১/২০২৫